2017年に発売された「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」。このミニハードには、1995年に完成していたものの当時の次世代機が控えていた事など多くの理由から長らく未発売だったシューティングゲーム『スターフォックス2』が収録され、当初の予定より21年の時を経てリリースされました。

ある時「『スターフォックス』シリーズを全て追っていこう!」という気持ちで初代プレイ後に『2』を手に取ったところ、筆者がプレイしたバージョンは後にNintendo Switch Onlineで配信されたものでしたが、「1996年にこのゲームがリリースされていたら、STGジャンルの様相は大きく変わっていたかも……」と思うほどの先進性を感じたのです。本稿では『スターフォックス2』が発売を予定していた1996年の同時期のシューティングと何が異なり、面白い要素を持っているかを紹介します。

遅すぎた傑作『スターフォックス2』

まず本作の特徴を説明しましょう。『スターフォックス2』はSTGとストラテジー要素を組み合わせたゲームです。ストーリーは、前作『スターフォックス』で倒したはずのアンドルフ皇帝が再びライラット系へと侵略を開始したために、雇われ遊撃隊「スターフォックス」が戦闘に赴くというもの。惑星コーネリアを防衛しつつ、各惑星に設けられたアンドルフ軍の基地を破壊し、アンドルフ皇帝の本拠地へ乗り込み彼を倒すことが目的です。

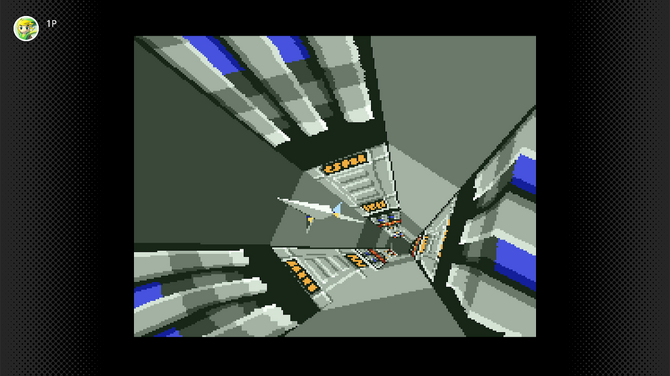

プレイヤーが操る戦闘機・アーウィンは変形能力を備えており、飛行と歩行形態(ウォーカー)の2タイプに切り替えられます。宇宙空間では飛行形態で戦いますが、惑星表面や敵戦艦に侵入すると状況に応じて歩行形態になって地表に降り、飛行形態では難しい狭い空間の中を左右に歩行しながら射撃するという戦い方が出来ます。

本作は自由攻略型のSTGであり、基本的には皇帝軍が占領した惑星や宙域への進軍や、マップ上に現れている敵空母や敵小隊、ミサイルなどと接触することで戦闘パートへと移行します。

『スターフォックス2』の面白さは、プレイヤーにシューティングだけでなく、ストラテジー的な「ミサイルや敵機、そして敵戦艦からの攻撃など敵の行動に対して、自分の現在位置や会敵場所などを考えつつ敵を取捨選択しながら行動する」という、戦略(攻略ルート)を計画して実行するシーンが数多く存在することです。

いち早く現場に急行し、敵機を撃滅した後に戦艦か施設を攻略するか、攻略ルートを考えてミサイルの対処を攻撃衛星に任せるか否か……などの思考と決断、そして戦略の組み立てと修正が面白さを引き立てます。他にも敵エースやボス的な巨大兵器との戦闘などバリエーションも豊かです。

1996年に発売を予定していたゲームとしては、開発された1995年時点の技術で表現されているため、限界を感じる部分はありますが、遊んでみると、毎回違う敵配置と選択を迫る要素によって2回目も3回目も異なるリプレイ性の高い展開を楽しめます。また難易度「ハード」が実質的には「ノーマル」で、それ以上の難易度に敵もそこそこ手強くなり、新たな敵兵器も登場するために周回する楽しさも上がるのです。

フレームレートの低さから狙って当てるシューティング要素は厳しさを感じるものの、ストラテジー要素と毎回状況が違うリプレイ性の高さによって、本作が持つ深みは現代においても衰えていないように感じます。

シューティングゲームとストラテジー的な体験が上手く組み合わさった本作は、クリアまで1時間もかかりませんが、ほどよい満足感を得られるそのゲームプレイは2024年になっても他に類を見ないものです。

90年代STGシーンを振り返ることでわかる『スターフォックス2』の立ち位置と先進性

本作は元々1996年にリリースが予定されていたタイトルですが、ここで同時期のSTGを挙げて、どんな特徴があったのかを見てみましょう。

本作が開発されていた1995年は、ナムコから初代『エースコンバット』と『エアーコンバット22』、セガから『パンツァードラグーン』や『スカイターゲット』、彩京の『ストライカーズ1945』、SCEから『フィロソマ』などが発売/稼働するなど、2Dだけでなく、3D要素をフィーチャーしたシューティングが徐々に目立ち始めた時代でした(同時に、FPSやガンシューティングも増え始めSTGというジャンルの意味が拡大し始めていた時期でもある)。

またこの時既にプレイステーションとセガサターンがリリースされており、アーケードだけでなくコンソールにも3D時代が本格的に到来していました。

1996年には、2DSTGも3D表現を取り入れたタイトーの『レイストーム』やナムコの『ゼビウス3D/G』などがリリースされており、カプコンの『19XX』やセイブ開発の『ライデンファイターズ』などドット絵表現の2D STGもリリースされていますが、2D/3D共にゲームプレイ的にはリニアなステージ攻略型のタイトルであることはほぼ変わりません。

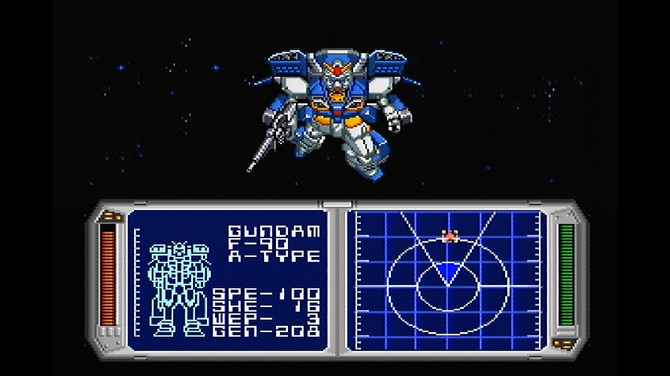

ジャンルをシューティングに限らずに振り返ってみると、1991年発売のバンダイのリアルシミュレーション『機動戦士ガンダムF91 フォーミュラー戦記0122』におけるマップ上での戦闘進行や、1998年発売のMicroProseのフライトシム『Falcon 4.0』に搭載されたダイナミックキャンペーンも、「プレイヤーの行動によって戦況全体の流れが変化する」という仕組みを取り入れていました。

主流ではありませんでしたが、プレイヤーの行動を評価して戦況全体に影響を及ぼすことをリアルタイムに表現しようとしていた時代でもあったのです。

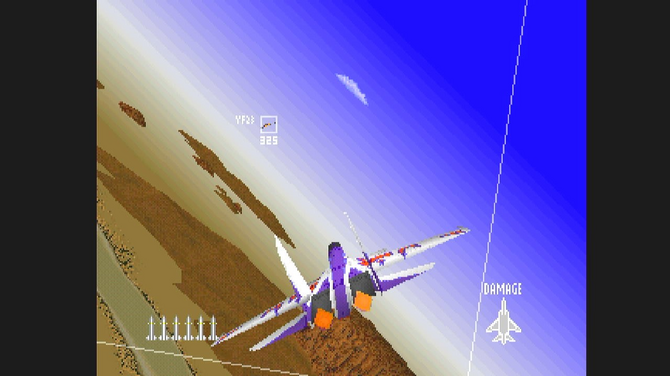

ステージ進行の順番に縛られず、自由に攻略するという点まで範囲を広げると、敵側の行動がないものの1995年発売のナムコの初代『エースコンバット』もそれに該当します。このように90年代はSTGの3D表現が向上してきた時代でもあり、ストラテジー要素を合体させ、プレイヤーの行動を評価するSTGというのはほとんど登場してこなかった時代でもありました。

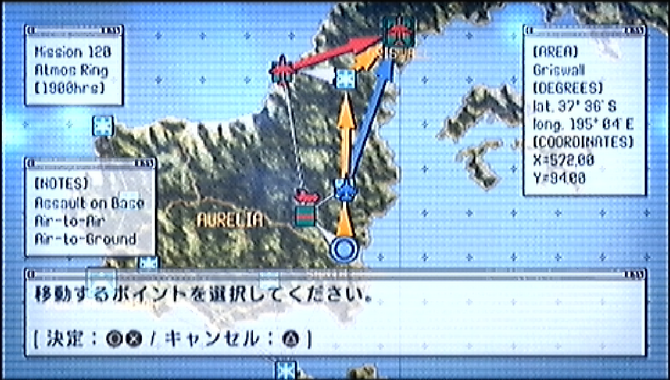

なお、余談になりますが後年の『エースコンバット』ナンバリングではミッションを順に攻略するのが基本となってしまいます。マップ全体を見てプレイヤーが戦略を考えて攻略するというのは2006年の『エースコンバットX』ぐらいです。同じく2006年にはストラテジー要素を取り入れた『スターフォックスコマンド』がDS向けにリリースされていますが、燃料などの制限も多く、テイストは『2』と異なっています。

そこから1996年という発売予定年を考慮に入れてみると、3Dシューティングゲームとして1995年には初代『エースコンバット』が登場していましたし、同作がけっしてポリゴンやフレームレートの表現に優れていたとは言えなかったとしても、SFC向けに発売を予定していた『スターフォックス2』は太刀打ちできるクオリティではありませんでした。マップの広さや昼夜のシチュエーション、360度の空間を戦うという表現は無情にも『エースコンバット』の方が勝っていたのです。

しかし、その中で『スターフォックス2』は、リニアな展開に縛られず、リアルタイムに状況を判断し、様々な取捨選択と戦略のプランニングをしながら攻略する……という、当時では珍しい進行方法をいち早く取り入れたタイトルでした。

何しろ1999年発売のナムコの『スターイクシオン』が『スターフォックス2』に近いテイストを持っていることを考慮すると、一足先に面白さをアピール出来たかもしれないと思えるタイミングだったからです。

開発が遅れてしまったとはいえ当初の予定通り1996年に人気作の続編である『スターフォックス2』が発売されて、繰り返しになりますが「自由に攻略できるゲームプレイ」と「リソース管理と取捨選択を求めてくるストラテジー的な体験」が様々な形で評価されれば、リニアな進行だけでないもう一つの表現方法としてSTGにおいてストラテジー要素が確立していたかもしれません。

誇張気味な表現ではありますが、もし出ていたらこれ以降のシューティングゲームの様相が一変していたかもしれないとも思えるのです。

なお『スターフォックス64 3D』の公式インタビュー「社長が訊く」において『2』が語られていますが、確かにポリゴン表現に秀でたゲーム機が出ていた状況下なら『スターフォックス2』が完成しているにもかかわらず発売を取りやめて、より表現を強化した『スターフォックス64』に注力するのも致し方ないのかもしれません。その結果リリースされた『スターフォックス64』のクオリティは高く、400万本以上のヒットを記録したことを思えばなおさらです。

未開拓の自由攻略STG―『スターフォックス2』が評価される日を願って

『スターフォックス2』は2017年まで幻とされたタイトルであるため、本作の面白さと特色を見出すためには、開発された当時の事情を汲む必要があります。

当時のSTGの事情を汲みながらプレイしてみると、グラフィック品質に欠けていたことを除けば、UIや演出などもリッチに作られていることがわかるため、プレイすればするほど当初の予定通りリリースされなかったことにもったいなさを感じます。

様々な事情があるにしても「1996年に『スターフォックス2』がもし予定通りリリースされていたら……」と考えてしまう瞬間も多く、シリーズ自体の趨勢もより違っていたかもしれないとも思ってしまいます。それでも2019年にはNintendo Switch Onlineで本作が配信されて、加入者なら誰でもプレイできる環境となったことは嬉しく思えます。

短いながらも面白いゲームですし、スーファミミニを所有しているユーザーだけでなく、Nintendo Switch Onlineに加入しているシューティングファンやシリーズファンは是非とも遊んでほしいと言えるタイトルです。