コメントで第二弾を望まれる反響を頂きましたので、「手軽にそれっぽく」のコンセプトはそのままに、フォトモードを活用するための情報を「~2枚目~」と題してお届けします。

おさらい

前回の内容は……

- 【構図】三分割法

- 【カメラ構造】絞りとボケ

- 【カメラ構造】シャッタースピードとブレ

いずれも手軽に活用できるものでありながら、大きな効果を望めるテクニックでした。今回もそうした内容を、実際のカメラにおける原理も併記しつつご紹介します。本稿では「日の丸構図」と「圧縮効果」について解説します。

ナメちゃいけない「日の丸」構図!

その名もズバリ対象をド真ん中に配置する構図です。

いきなり冒頭の「手軽に」に反する形となってしまいますが、日の丸構図はそのシンプルさから、多くの解説サイトなどで実は意外と難しい構図だとされています。

それは多くの撮影者が素直にこの構図を撮影しているからであり、とりもなおさずカッコつけではない素朴な写真であることを意味するのだと思います。筆者の感覚としては、日の丸構図が難しいというよりも「それっぽさ」からは離れてしまいがち、ということではないかと感じています。

ただ中央に被写体を配置するだけでは、確かに大きな効果は望めないのかもしれません。この点を考えれば、いかに三分割法が強力だったかがわかります。三分割法は、被写体が配置されている位置が、そのまま物語性を持つかのように感じられるのです。

三分割法で写された女性は、日の丸構図よりも何か遠くを眺めている感じが出ています。主人公(女性)と目標(眺めている先)が、良いバランスで表現されることになるからです。

パッと写真を見たときに、画面の何が主人公なのかがハッキリ伝わるのと同時に主人公が何かを目的としていると伝わりやすいのが三分割法です。上記の写真の主役具合を考えたとき、屋根の上にいるキャラクターが70%くらいで、背景が30%くらいに感じられるかもしれません。

しかし、撮影者が意図したい表現は必ずしもこれだけではありません。重要な対象を100%ドーンと表現したいことだってあります。そうしたときには思い切って「日の丸構図」を使いましょう。

こちらは街の中にある花です。人々の様子を背景に入れ、ボケを抑え気味にしてバランスを取っています。三分割法の配置を取り、生活感の中にある花という印象が出ます。

もっと花にテーマを絞りたい!!ということで日の丸構図にしました。ボケを最大にして、背景の人々の存在をあやふやにします。空間の感じをボケで残しつつ、花に主役の度合いを集中させました。前者に比べて、生活感は薄れましたが、厳かな感じが出たと思います。

いかがでしょうか?前回の三分割法と比較して、意外と印象の違いが生まれているのがわかります。何を写したいか、何を見てもらいたいか、どんな印象の写真にしたいか、で使い分けていくと良いでしょう。

カメラマンは足で稼ぐ!圧縮効果を狙おう

「それっぽい」写真の中には、どうやって写したのだろうと不思議に思うものがあります。上記の写真も人によってはそう思われるかもしれません。

通常では考えられない大きさに見える月の写真……これは「圧縮効果」を活用して撮影されています。やはりこの言葉も直感的ではないですよね。端的に言えば、カメラマンから見て手前と奥の距離感を圧縮する効果、となります。

圧縮効果を狙う為には2点の要素を考える必要があります。「遠近感」と「拡大縮小」です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

★遠近感

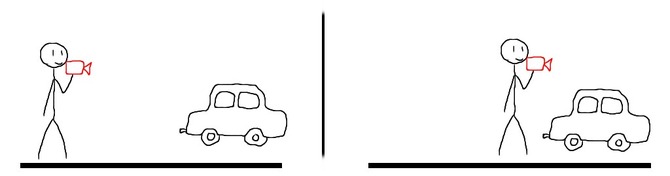

上記の写真は、離れて撮影した車(上)と、近づいて撮影した車(下)です。当然、下の方が近づいているので車が大きく表示されます。これが遠近感の基本的なものです。物体に近づくと、被写体は大きく写ります。

図解すると、こんな状況で撮影しています。

遠近感にはもうひとつ大事な要素があります。上記の写真は同じようにして、離れた位置と近づいた位置の車が撮影されていますが、奥にある山に注目してください。カメラの位置が変わり、少なくとも山にも近づいているはずですが、車に比べて山の大きさは変わっていません。

遠近感の影響は遠くにあるものほど少ないということになります。月などの宇宙にあるものはもっと顕著です。どこに行っても、私たちが見上げる月の大きさが変化しないのと同じことです。これはカメラマンから距離が遠すぎる為に起こります。

★拡大(ズーム)

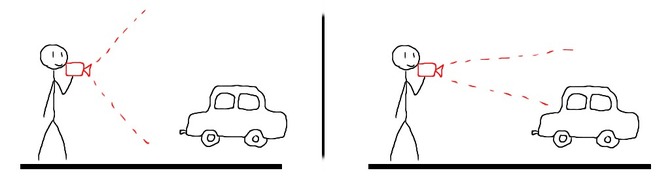

上記の画像は遠近感の例に似ていますが、撮影の仕方が異なります。カメラマンの位置は移動せず「拡大(ズーム)」して撮影したものです。わざわざ説明しなければカメラマンが動いて撮影したのか、ズームで撮影したのかがすぐには判別できませんね。

これを図解すると、このようになります。

同じようにして、背景の山を入れて撮影したものです。カメラマンは動かずに、ズームして撮影しています。車は同じように写っていますが、今度は山も同じように大きくなっています。

ズームは遠近感と違って距離に関係なく影響があるので、このような差が生じるわけです。遠近感と拡大縮小の大きな違いがここにあります。

そして圧縮効果とは、この遠近感と拡大縮小の違いを組み合わせて撮影することで得られる効果なのです。

★圧縮効果

◆サンプルBの状況で、もっと車から離れて、一気にズームしたのが上記の写真です。車の大きさはさほど変わっていませんが、背景の山が画面に収まらなくなってしまいました。

改めて並べてみましょう。以下は上から「車に近づいて撮影」「ズームして撮影」「車から大きく離れて、大きくズームして撮影」となっています。車の大きさはそれほど変わらないのに、山の大きさが異なることに注目してください。

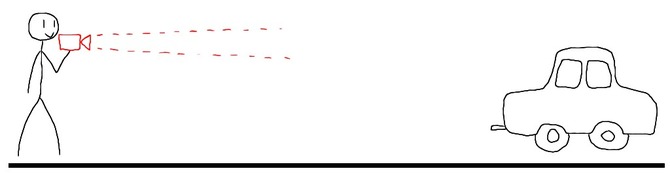

図解するとこうなります。圧縮効果は、とにかく距離を取って強くズームすることで得られるものなのです。

圧縮効果を活用すると、一見して距離感の分からない画面を狙えます。上記の写真、奥にある海上の山がどれだけ離れているか分かりますか?

角度を変えると、実はこんなにも距離があることがわかります。◆サンプルCの写真を撮影したカメラマンの位置が、なんとなく想像できるのではないでしょうか。

前回ご紹介した知識は、実物のカメラの構造をある程度無視できたので、光の量の問題は考える必要がありませんでした。ですから、フォトモードにおいては特に強力なものだと言えます。

しかし圧縮効果については、◆サンプルCの例のように「撮影場所」の問題を外せません。ゲーム内のフォトモードでも、カメラマンと被写体の長い距離の間に邪魔なモノがあれば撮影できなくなってしまいます。

以上のように、少し難しい部分が出てくるのが圧縮効果です。しかしながら、人間の視界では起こりえないような面白い場面を作りだせるので、試行錯誤のしがいがあると言えるでしょう。

圧縮効果を考慮すれば、フォトモード内でカメラマンを広く動かす意味も見えてきます。せっかくの仮想世界ですので、実物の世界に捉われない斬新な視点を探ってみてはいかがでしょうか。

最後に、筆者が撮影したフォトモードの画像を紹介します。今回掲載しているスクリーンショットは『Forza Horizon 4』、『アサシン クリード オデッセイ』のものです。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください