ボードゲーム人気がじわじわと高まりつつある近年、「デジタルボードゲームで遊ぼう!」ではボードゲーム要素やカードゲーム要素、TRPG要素のある魅力の新作ゲームを特集していきます。今回は濃厚な設定とシナリオのSFローグライクアドベンチャーゲーム『Crying Suns』をお届けします。

本作はAlt Shiftが開発し、Humble Bundleによって9月19日にSteamで配信されました。Humble Bundleはゲームバンドル販売サイトで有名ですが、『Cultist Simulator』や『Void Bastards』など、一風変わったローグライク作品を配信していることでも知られています。本作は名作ローグライク『FTL: Faster Than Light』(以下『FTL』)にインスパイアされた作品で、2018年にkickstarterでクラウドファンディングを行い、ファンディングゴールの25,000ユーロ(約300万円)を超える72,395ユーロ(約850万円)の調達に成功しました。

本作の内容ですが、『FTL』にインスパイアされただけあって、基本的なゲームシステムは似ています。プレイヤーはスペースシップの艦長となり、ランダムに作成された星間マップを進んでいき、その先々で起こるイベントに対処していきます。スペースシップの移動には燃料を、買い物にはスクラップを消費するところも同じです。大きな違いは、複数の部隊を操作するRTSのような戦闘、そしてアドベンチャーゲームのようなテキスト量の多さ。本作ではゲーム的な面白さだけでなく、ストーリーや世界観も重視しているようです。さっそくプレイしていきましょう。

主人公はクローン人間

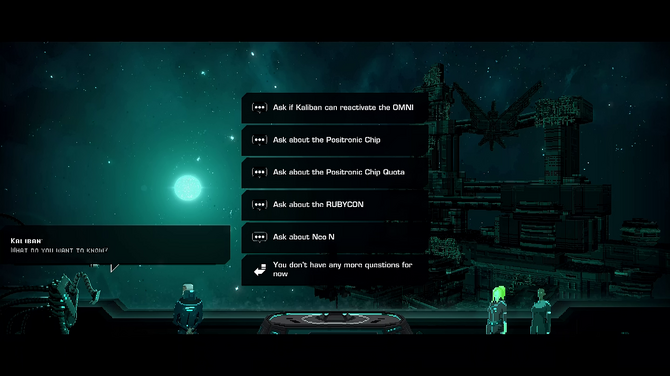

ゲームを開始すると、主人公のエリス・アイダホ(Ellys Idaho)がクローン装置から目覚めます。彼を呼び起こしたのは、カリバン(Kaliban)という触手のたくさん付いたAIロボ。アイダホのことを「提督」と呼んでいます。

カリバンの話では、ここは「ゲヘナ(Gehenna)」という銀河帝国の極秘のクローン施設。アイダホのオリジナルはすでに死んでおり、そのころの記憶は今のアイダホにはありません。カリバンは「OMNI(Omni Mechanical Neo-N Intelligence)」と呼ばれる機械体です。現在帝国の首都に異変が起きたようで、「宇宙戦艦があるので、それを使って帝国を助けてほしい」とカリバンはアイダホに頼みます。

ゲーム初期に用意されているExcelsior Classの宇宙戦艦。平均的な能力を持った使いやすい艦体です。本作はローグライクですがストーリーがあるためチャプター制を取っています。1つのチャプターには3つのステージがあり、死ぬとチャプターの最初からやり直しになります。チャプタークリアによって新たな戦艦がアンロックされます。

戦艦には飛行部隊(Squadrons)が搭載されており、これが戦闘の要となります。Excelsior Classには最初から4部隊搭載されていますね。部隊には「ファイター」「ドローン」「フリゲート」の3タイプがあり、ジャンケンのように有利・不利があります(後述)。戦闘では戦艦の能力以上に、これら飛行部隊の使い方が重要になってきます。

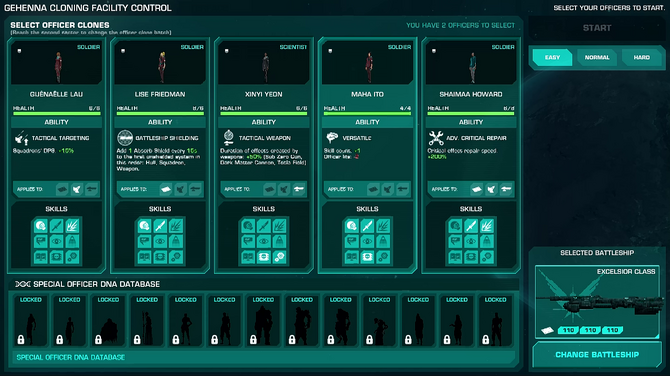

画面中央上部に3つ並んでいるのは、左から燃料(5)、スクラップ(45)、戦闘員(12)です。戦闘員はイベントや惑星探索のときに送り込むことができます(死ぬと消費されてしまいます)。その下に並ぶ戦艦のパラメータですが、通貨である「スクラップ」を消費して上げられます。ゲームモードは「イージー」「ノーマル」「ハード」から選択可能。最初はイージーから始めましょう。

次にあなたの旅を助けてくれるオフィサーを2人選びます。オフィサーにはそれぞれアビリティとスキルがあり、アビリティは「飛行部隊のDPS(Damage Per Second。秒間火力)を10%上げる」などの具体的な記述がされていますので、攻撃重視か防御重視かで選ぶといいでしょう。

分かりづらいのはその次のスキルの方ですが(3x3のマス目のもの)、上段が戦闘スキル、中段がスパイスキル、下段が科学スキル。これらは探索やイベントの判定で使われます。どのスキルが使われるかはそのとき次第なので、最初はあまり気にせずに選んでしまってもいいかと。できれば2人のスキルが被らないようにするのがいいかと思います。

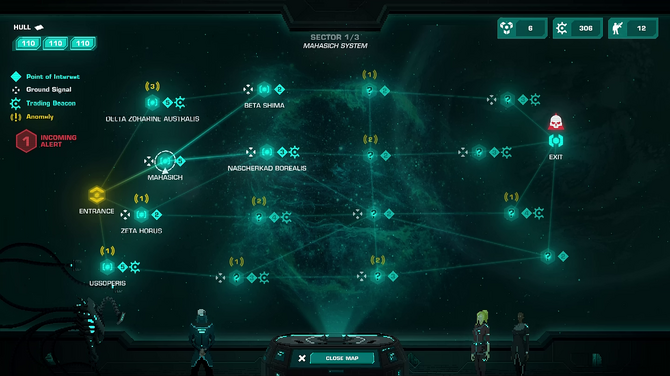

戦艦と2人のオフィサーを選ぶと、場面は艦内に移ります。ここで次どこへ行くかなどの指令を出していきます。本作にはマップが2種類あり、全体マップである「Star Map」と、星系内の局地マップである「Local System Map」です。画像ではMAHASICH系まで移動しようとしています。ボックスの中はMAHASICH系内で探索できる場所です。1回の移動には星系間・星系内かかわらず燃料(Neo-N)を1消費します。

MAHASICH系にたどり着くと、イベント発生。巨大なキューブが浮かんでいました。これは燃料であるNeo-Nを近くの星から抽出・精製する装置で「Neo-Nハイパーキューブ」と言います。これをスカベンジすることで最低1(確率で変わる)の燃料を入手可能です。ゲーム内ではよく出てきますので、スカベンジ量を上げるために戦艦の「Fuel Scavenging Efficiency」を早めに最高レベルまでアップグレードしてしまった方がいいでしょう。

MAHASICH系内のマップ。到着先の星系でさらにあちこち探索ができるのは、『FTL』にはなかったシステムですね。前述したように、星系内の移動にも燃料が消費されてしまうので注意が必要です。もちろん探索せずに次の星系へ向かうこともできます。

戦闘開始!

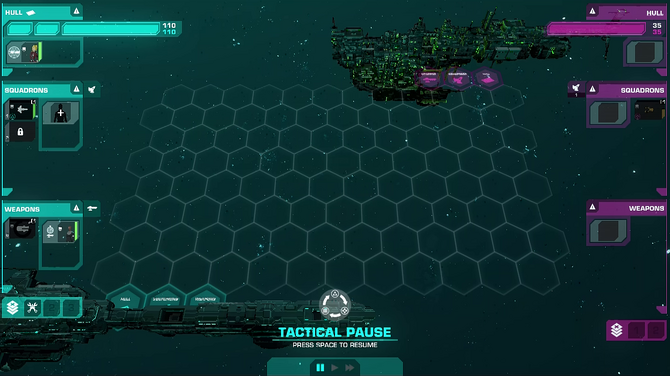

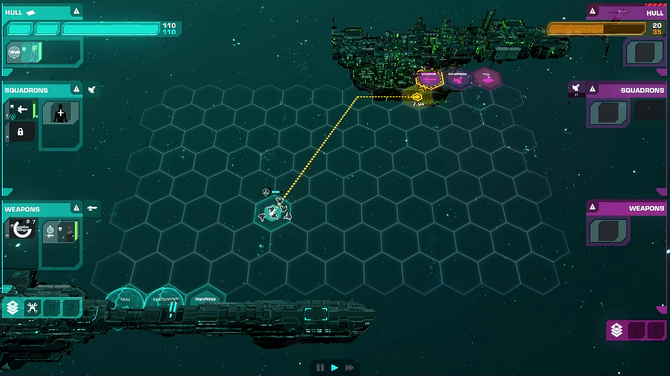

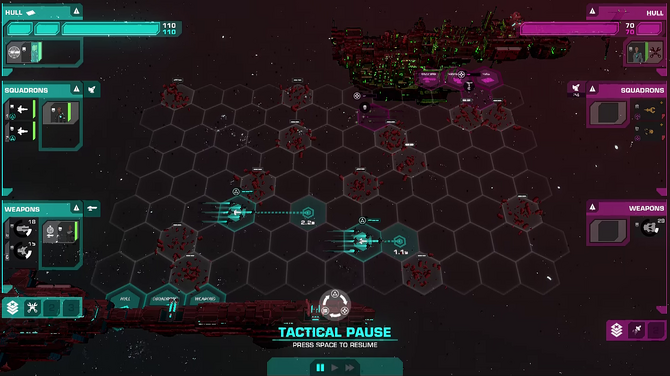

敵と遭遇し、戦闘が始まりました。ヘクス画面なので一見してターン制ストラテジーに見えますが、リアルタイム操作です。ヘクスがあるのは、1ヘクスに1ユニットしか滞在できないようになっているからです。スペースキーで時間を止めることができますので、ゆっくり考えて指示を出すことができます。

画面の見方ですが、手前の戦艦がプレイヤー側、上の戦艦が敵です。それぞれの戦艦のHPは画面上部に表示されています(青がプレイヤー、紫が敵)。戦艦からの砲撃、もしくは飛行部隊による直接攻撃で敵戦艦のHPを0にすれば勝利。戦艦は動くことができません。RTSやMOBAで言うところの「本拠地」(潰されたら負け)と考えてください。

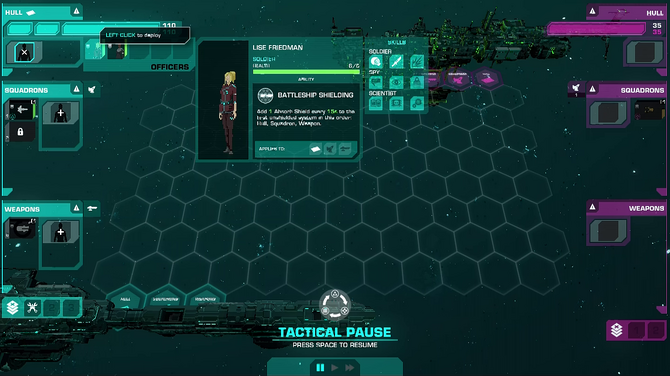

互いの戦艦は、船体を管理する「Hull」、飛行部隊を管理する「Squadrons」、戦艦搭載の武器を管理する「Weapons」の3つから成り立っています。それぞれの場所にオフィサーを配置し、ボーナスを得ることができます(例えばシールドボーナスを持っているオフィサーを「Hull」に配置するなど)。

「Squadrons」と「Weapons」にはスロットがあり、その数だけ飛行部隊や武器を搭載することができます。スロット数は艦体のアップグレードによって増やすことも可能。数は力なので「Squadrons」のスロットは多い方がいいですね(ただしアップグレードコストが高いですが)。チュートリアル戦闘なのでここではどちらも1スロットしか使えません。

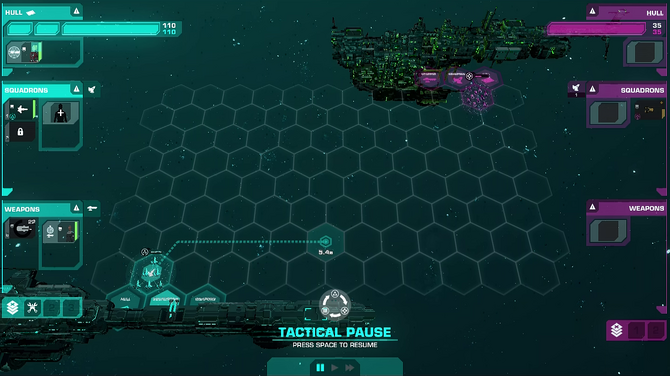

戦闘開始時は一時停止になっているので、スペースキーを押して時間を進めます。「Squadrons」のスロットにセットしたファイターが、一定時間後に配置されました。再度時間を止め、どこに進めるかを落ち着いて考えましょう。

本作では「ファイターはドローンに強く」「ドローンはフリゲートに強く」「フリゲートはファイターに強い」という有利・不利の関係があります。敵のスロットにセットされたユニットを見て、アンチユニットを出撃させましょう。現在敵はドローンをセットしているので、ファイター有利です。

ファイターが敵ドローンと衝突。有利ユニットだけあって、敵のHPをモリモリと削っていきます。撃破するのも時間の問題かと。ちなみに有利・不利関係のある3つのユニット以外に、1マス向こうに間接攻撃できる「クルーザー」というユニットもあります。接近戦は弱いので、壁役を用意しておきましょう。

敵ドローンを撃破したのち、敵の本拠地である戦艦へと向かいます。3つある赤いヘクスのどれかに張り付いておけば自動的に敵戦艦を攻撃し、HPをじわじわと減らしてくれます。倒されたユニットは一定時間後にHP半分で再出撃可能。このあたりの攻防戦はMOBAっぽくて面白いです。

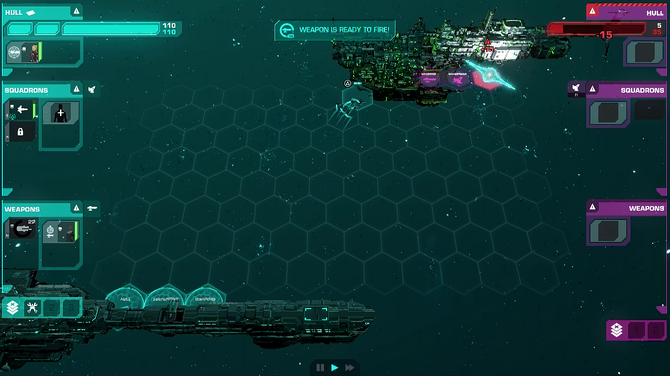

「Weapons」のスロットにセットしたレーザーが一定時間経って使用可能になったので、敵戦艦に撃ち込んでダイレクトアタックします。艦載武器にはユニット攻撃用のものや、範囲攻撃のできるもの、持続ダメージを与えるものなどいろいろあります。状況とスロット数に応じて適切な武器を選びましょう。

敵戦艦のHPを0にして撃破。報酬として67スクラップを入手しました。戦闘員や燃料、武器などが手に入ることもありますので、余裕があるときは積極的に戦った方がいいかもしれません。

惑星を探索

惑星によっては地上に下りて探索することができます。探索にはオフィサーと3人以上10人以下の戦闘員が必要になります。

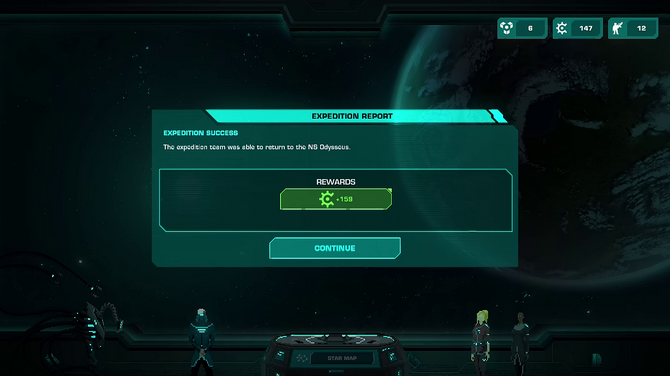

惑星の表面をスキャンしたのち、惑星に存在するアーチファクトや危険、撤退ポイントの数などが表示されます。どのオフィサーを送るかですが、それぞれのオフィサーの頭上に「オフィサーの生存」「リソース回収」「戦闘員の生存」の予測が表示されています。緑は良い結果が出やすいので、緑の多いオフィサーを選んでおきましょう。

惑星の探索は自動で行われます。途中で危険に遭遇したり、スクラップや燃料を得たりするときにスキルチェックが入ります。探索に向かったオフィサーはハッキングのスキルを持っていたので危険を回避することができました。画面上部にはオフィサーと戦闘員たちの健康状態が表示され、危険を回避できなかったときにダメージを受けたり死んだりすることがあります。

撤退ポイントにたどり着くと、「撤退するか、それとも進むか」を選択することができます。戦闘員たちが全滅しそうな状況の場合は、撤退した方が被害を食い止めることができるでしょう。撤退ポイントは戦艦の「Ground Distress Signal Efficiency」をアップグレードすることで増やすことができます。

アーチファクトの「放棄されたオートファクトリー」に到着。しかしスキルチェックで該当スキルを持っていなかったため、何も見つけられませんでした。

最終地点まで到達して撤退。探索で得られたものは159スクラップのみ。微妙な結果になってしまいました。一般的なオフィサーはスキルが2つですが、ゲーム中で加わるオフィサーの中にはスキルを2つ以上持つ者もいます。

プロローグが終わり、本格的なローグライクステージが始まりました。『FTL』と同様、スタート地点である「Entrance」からゴールの「Exit」を目指します。セクターを3つクリアすることで次のチャプターに進めます。また前述したように、それぞれの星系内での探索も可能なので、見た目以上にあちこち行くことができます。ただし『FTL』と同じように、時間と共に敵が後ろから迫ってきますので、探索に時間を掛け過ぎるのも考えものです。

戦艦のアップグレード画面。アップグレードは戦闘や探索以外のときなら、画面上部にある「Upgrades」のボタンを押せばいつでも可能です。戦艦ごとにアップグレード上限の違いがあり、それが戦艦の特徴になっています。

ショップ画面。飛行部隊や武器を売る店や修理を行う店など、ショップにも種類があります。また買うだけでなく、いらないものの売却も可能。クリックすると確認無しで購入(もしくは売却)してしまいますので注意。燃料や戦闘員の補充もできます。

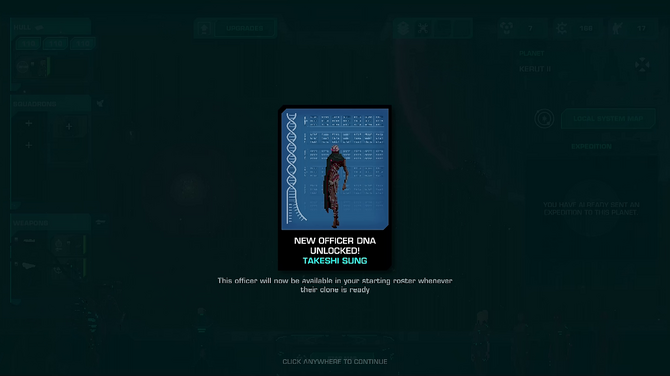

ゲーム中に仲間になるユニークオフィサー。スキルを多く持っていたりなど、高い能力を有しています。またゲームオーバーになっても、次回プレイ時にそのクローンを最初から仲間にすることが可能です。

セクター最後の「Exit」で待ち構えているボスとの戦闘。ドローンのアンチユニットであるファイターをぶつけて速攻を仕掛けます。果たして帝国の危機を救うことができるのか。この先はあなた自身の手でプレイしてみてください。

楽しい戦闘と濃厚な世界観

本作は『FTL』にインスパイアされた作品ながらも、『FTL』のプレイ体験をさらにリッチにした内容になっています。特に戦闘が面白いですね。ユニットがやられても時間が経てばHP半分で復活するので、互いの戦艦を狙って押したり退いたりのMOBA的なプレイが楽しめました。イージーであればゲーム自体の難度はそれほど高くなく、数チャプターは初見でクリアできるかと思います。

それと特筆すべきなのは、ローグライクゲームとは思えないほどのテキスト量の多さ。『FTL』はゲームテンポを重視した分、ストーリーというほどのものはありませんでしたが、本作ではチャプターごとにしっかりストーリーが展開されていき、アドベンチャーゲームのように物語を楽しんでいくこともできます。現在のところ日本語サポートはありませんが、『FTL』を遊んだことのある方ならプレイ自体は難しくないかと思いますので、ぜひともプレイしてみてください(遊んだことがないなら先に『FTL』をプレイした方がいいかと)。

製品情報

『Crying Suns』

開発・販売:Alt Shift、Humble Bundle

対象OS:Windows、MacOS

通常価格:2,570円

サポート言語:英語、フランス語など6カ国語

Steamストアページ:https://store.steampowered.com/app/873940/Crying_Suns/

■筆者紹介:渡辺仙州 主に中国の歴史ものを書いている作家。母は台湾人。人生の大半を中国と台湾で過ごす。中国の国立大学で9年間講師を勤め、現在台湾在住。シミュレーションゲーム・ボードゲーム好きで、ブログ「マイナーな戦略ゲーム研究所」を運営中。著書に「三国志」「封神演義」「封魔鬼譚」(偕成社)、「文学少年と運命の書」(ポプラ社)、「三国志博奕伝」(文春文庫)など。Twitterはこちら。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください