インドネシアのバンドゥンは、ジャカルタから東に約150km離れた同国第三の規模の都市である。

ここは皮革産業が盛んな高原都市で、郊外には緑豊かな農村もある。火山地域故に温泉施設を備えたホテルも多い。ジャカルタの富裕層にとって、バンドゥンは心身を癒してくれる保養地だ。

そんなバンドゥンは、市の中心部を東西に走る鉄道路線を基準に北側と南側に区別される。オランダ植民地時代の建造物グドゥン・サテ、バンドゥン動物園、バンドゥン工科大学は北側にある。そしてゲームスタジオLentera Nusantaraも、北側に位置する企業だ。

Lentera Nusantaraと聞いて即座に『ゴーストパレード』(Ghost Parade)を連想できる人は、なかなかのコアゲーマーではないだろうか?

本稿では本作をプレイしつつ、インドネシアの「今」を解説していきたい。

幽霊を信じる一神教徒

インドネシア国民の9割近くはイスラム教徒スンニ派である。

しかしこの国のイスラム教は、中東のそれとは全く異なるという声もある。インドネシアのイスラム教は商人の手によってもたらされたもので、ウマイヤ朝やアッバース朝に支配されていたというわけではない。ジャワ島では、15世紀末まではヒンドゥー教王国が隆盛を極めていたのだ。

ヒンドゥー教は、幾人もの神や精霊が躍動する物語を持つ宗教である。ヒンドゥー聖典はラーマーヤナ舞踊やワヤン・クリット(平面的な人形を使った影絵芝居)などの形で代々語り継がれ、現代に至る。ジャワ中部の古都・ジョグジャカルタでは、ヒンドゥー王国時代に築かれた文化や風習が今でも色濃く残っている。

より端的に言えば、多くのインドネシア人は今でも「精霊」や「幽霊」を信じているということだ。

テレビでは「心霊番組」も放映されている。芸能人が心霊スポットに行って心霊現象を体験するという内容で、一昔前の日本でやっていたような番組である。そして、そのような行動・コンテンツが「異端信仰」として罪に問われることがないというのもインドネシアの特徴である。

ホラーコンテンツが規制されない国

世界的に人気の児童小説「ハリー・ポッター」シリーズは、アメリカやイギリスの学校で幾度も問題視されている。日本に長く暮らしていれば理解は難しいかもしれないが、ハリー・ポッターが「悪魔崇拝を奨励する内容」だからだという。

このように、21世紀も20年以上が経過した今でも「魔法や幽霊をフィクション作品に登場させられない国」が存在する。しかし日本は違う。列島各地に妖怪伝説が存在し、それらが「郷土の文化を表す物語」として人々に愛されている。これは同時に、「ホラーコンテンツが宗教上の理由で規制されない」ということでもある。

インドネシアも同様だ。宗教の戒律や教典を侮辱しているということではない限り、ホラー映画やホラーゲームを自由に制作できる。

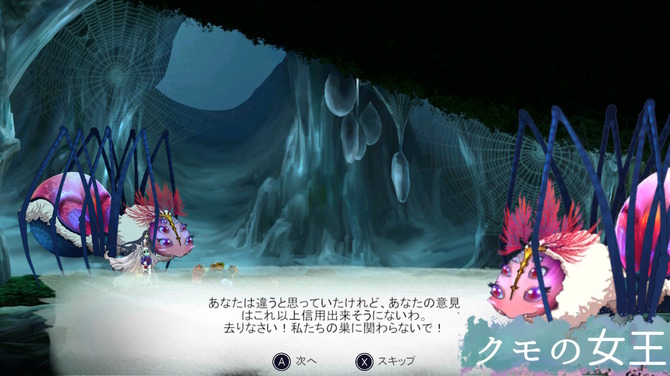

建国5原則(パンチャシラ。インドネシア共和国憲法の前文)に「唯一神の信仰」という項目があるインドネシアは、一方で世界有数のホラーコンテンツ大国である。そして『ゴーストパレード』はその名の通り、インドネシア各地の妖怪や幽霊が賑やかに登場する内容だ。

通学路の只中の森

『ゴーストパレード』の主人公は、シュリという女の子。彼女は学校から自宅へ帰るためのバスを逃してしまい、やむを得ず徒歩で帰宅する羽目になる。

シュリは近道をしようと考え、「スアカの森」に足を踏み入れた。しかしこの森は鬱蒼とした木々がどこまでも続く広大なエリアで、大量のゴーストが跋扈している。

「いくら何でも、通学路にこんな森なんかあるわけないだろ!」と突っ込んでしまいそうだ。ところが、現実のインドネシアでも「ジャングルの中を何時間も進む通学路」が存在する。このあたりは社会問題として提起されていて、中には崩壊寸前の吊り橋を毎日命懸けで渡る小学生もいる。都市部はともかく、農村部では今でも「通学路が整備されていない」ということが珍しくないのだ。

シュリの場合は、バスに乗り遅れたらそれ以外の交通手段がなかったのだろう。ゴーストが暮らす恐ろしい森の中を、自宅目指して走破しなければならない。ところが迷路のような森を進んでいくうちに、シュリはいろいろなゴーストと仲良くなっていく。

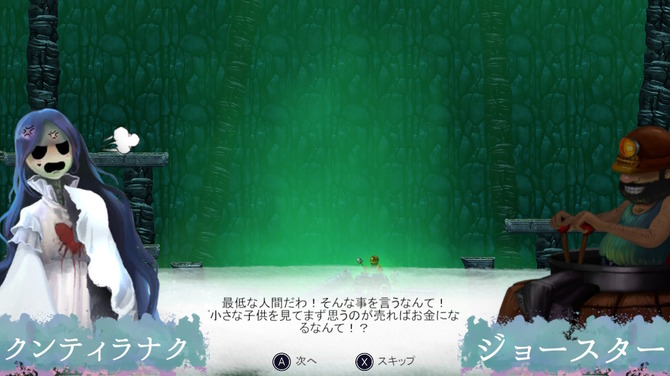

そして、そんな“友達”との交流を通じて本当に恐ろしいのはゴーストではなく人間ということが明らかになるのだ。

本当の敵は人間

スアカの森には、斧を持った作業員やライフル銃を乱射する猟師が既に侵入していた。

彼らは森を伐採しようとする開発業者だ。金儲けのために、ゴーストの住処である木々を強引に伐採しようとしている。帰宅を目指していたシュリは、やがて森を守るために強欲な大人たちと戦うことになる――。

実はこうした描写も、実際にインドネシアで問題になっている事実がベースとなっている。

パンデミック前の話だが、バリ島で「ベノワ湾開発計画」が地元住民の大反発を呼んでいた。現地財閥のAGグループがベノワ湾に埋め立て地を造り、そこを一大リゾート地にするという計画である。開発が検討されたベノワ湾は、今では希少なマングローブの生息地帯だ。

インドネシアではパンデミック前まで、このようなかたちの「リゾート開発計画」が全国各地で進行されていた。外国人を対象にした観光業は、それだけ巨大な利益を生み出していたということでもある。

……が、それ故に観光業に依存したいわゆるモノカルチャー経済を形成しやすいという問題点もある。現にバリ島は観光業に代わる産業がなく、失業した労働者の受け皿がまったくなかった。一度状況が悪くなればホテルやレストランで働いていた従業員は次々と故郷へ戻り、クタやレギャンといった繁華街はまさにゴーストタウンと化した。

豊かな森を潰した上で作られた人工物が、ただの1ルピアも稼ぎ出さない遺物になってしまったらどうするのか?

そして自分たちにとって本当に大切なのは、先祖代々受け継いできた森林ではないか?

人間以上に人間臭いゴーストたち

ゴーストを「自然の一部」として捉え、彼らを無謀な開発から守る。そのような発想が、インドネシア人にはあるということだ。

従って『ゴーストパレード』に登場する妖怪たちは、ある意味で人間以上に人間臭い存在である。

ゴーストたちを「友達」として認識し、彼らと交流する。これが欧米的な発想ではどうしても「自然に打ち勝つ」「怪異と立ち向かう」という方向になってしまうが、『ゴーストパレード』はメイド・イン・インドネシア。「怪異の扱い方」は、極めて東洋的だ。日本人の世界観とも共通している。

画面の向こうにあるのは「ゴーストとの共存」を前提にした優しい世界である。

『ゴーストパレード』はPC(Steam)/PS4/ニンテンドースイッチ向けに好評発売中だ。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください