スペイン内戦のわずか数日後に起きたドイツ内戦に世界の目は釘付けになりました。独裁者ヒトラーの打倒を掲げて決起した軍部がドイツを二分する戦争に突入したのです。

この内戦は次に起きる世界大戦のゆくえを左右することになるでしょう。

「いきなり何の話?」そう思った読者の方も少なくないでしょう。「スペイン内戦なら知ってるけど、ドイツ内戦ってなんのこと?」そうお気づきの歴史に詳しい方もしかり。……実はこれ、ストラテジーゲームの話なんです。それも、世界を舞台に「歴史のif」が堪能できるグランドストラテジーの。

今回紹介するゲームは、第二次世界大戦を舞台にしたグランドストラテジー『Hearts of Iron IV』。これまで日本語でプレイするには有志が作成した日本語化Modが必要でしたが、最新の無料アップデートで有志翻訳が公式採用され、ゲーム本体さえあれば日本語で遊べるようになりました。同時発売された有料DLC『By Blood Alone』では、イタリアなどに国家方針が追加されたほか、航空機の設計や師団の履歴といった新機能が追加されています。

公式日本語サポートをきっかけに初めて本作をプレイしようと思っている方や、以前本作をプレイしていて復帰を考えている方も多いでしょう。本稿はそうした方に向けて『Hearts of Iron IV』の魅力を伝える物語形式のプレイレポートとなります。

実は、なにを隠そう筆者自身も本作をプレイするのは久しぶりなのです。浦島太郎状態で触れた本作は見慣れぬ新要素がてんこ盛りで、最初のスペイン内戦にすら四苦八苦しました。そんな筆者を救ってくれたのは、有志が公開しているWikiや解説動画です。本作をプレイして難しいと感じた方は、筆者が採用した次の対策をお試しください。

プレイする国は最初の7ヶ国(主要国)の中から選ぶ

難易度を一番簡単な「民間人」にする

有志のWikiや解説動画を参考にする

冒頭で紹介した通り、今回は実際の歴史とは異なる架空の歴史をプレイします。第二次世界大戦が起きる前に独裁者ヒトラーを倒し、ドイツに民主主義を取り戻すのです。本作ではこのような「歴史のif」が体験できます。プレイヤーの戦略しだいでドミノ倒しのように世界中の歴史が書き換わっていく面白さ、それこそが本作最大の魅力です。

もちろん、本作には歴史を再現する楽しさもあります。史実通りにオーストリア、チェコスロヴァキアを併合し、ポーランドに侵攻して第二次世界大戦に突入することも可能です。今回はわかりやすく大きな「if」を選びましたが、「あの戦車が史実よりも早く実戦投入されていたら」といった小さな「if」を積み重ねて、歴史をひっくり返すのも面白いでしょう。

独裁者への挑戦

さあ、物語を始めましょう。

1936年7月、ドイツで内戦が勃発しました。独裁者ヒトラーの打倒を掲げて決起したのは老元帥マッケンゼンです。元帥がドイツ臨時軍政府を樹立するとドイツ国防軍の半数がこれを支持。しかし、残りの半数はヒトラーのもとに留まり、ドイツを二分する戦争が始まりました。

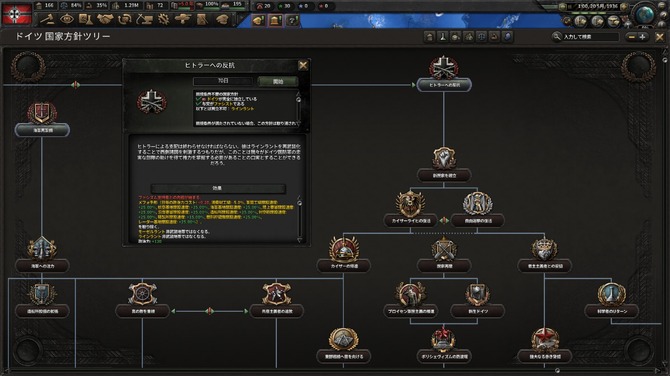

本作には国ごとに「国家方針」と呼ばれる一種の技術ツリーがあります。外交や内政の大まかな流れはツリーをどのように進めるかで決まりますが、ツリーには歴史通りのルートだけでなく架空のルートも用意されています。今回は架空ルートの「ヒトラーへの反抗」という国家方針を選んで内戦を起こしました。

内戦の開始と同時にドイツは文字通り二分されました。臨時軍政府がドイツの西半分、ヒトラー政権が東半分を掌握し、首都ベルリンはヒトラーが支配する東側にあります。臨時軍政府の目標はベルリンの解放、そしてヒトラーの打倒です。

国土が半分になったことで生産力や軍事力も半減しました。国境沿いには自動的に新部隊が配置されましたが、よく見ると急遽かき集められた新兵ばかりで戦力としては期待できません。

そこで、新兵には国境の防衛を任せて、積極的に攻撃させないことにしました。一方、数少ない精鋭部隊はなるべく一箇所に集中して投入します。最初の攻撃目標は南北に伸びる敵戦線の中央。ここを突破すれば敵を南北に分断できるかもしれません。

本作では、マップ上に「前線」を引くだけで部隊を自動的に線に沿って配置してくれます。さらに、そこから「攻撃線」を引くと、線で指示した場所まで攻撃計画を自動的に立てて作戦準備に入ります。あとは、作戦開始を指示すれば部隊が勝手に進撃してくれるので操作は難しくありません。

陸軍が作戦準備を進める間、頭上では空軍が制空権をめぐって熾烈な攻防を繰り広げていました。臨時軍政府はドイツ南部の制空権を確保するためにありったけの戦闘機を投入しましたが、手薄となった北部では工場や鉄道が敵の爆撃機による激しい空襲にさらされたのです。

戦闘機による制空権の確保は極めて重要です。制空権がなければ地上部隊は味方の航空機から支援を受けられないだけでなく、敵からの攻撃を一方的に受けることになります。制空権を失えば敵の戦略爆撃を防ぐのも難しくなるでしょう。

8月、作戦準備の整った精鋭部隊が進撃を開始しました。北部を犠牲にして確保した制空権のおかげで、部隊は急降下爆撃機による航空支援の恩恵を受けています。敵の戦線を突破した精鋭部隊は、蜘蛛の子を散らすように逃げていく敵を追撃しながら半月でチェコスロヴァキア国境に到達。敵軍を南北に分断しました。

南部に孤立し、首都ベルリンからの補給が絶たれた敵軍は、10月までにすべて掃討されました。初戦から大勝利です。ドイツ南部の解放に成功した臨時軍政府でしたが、それには重い代償が伴いました。敵軍は最後まで死にものぐるいの抵抗を続け、戦場となった土地はことごとく焦土と化したのです。

遠すぎた橋

ドイツ南部で包囲作戦を進める間に、ヒトラー軍は北部で全面攻勢に出ました。北部を守るのは新兵ばかりの部隊で、塹壕にこもって防衛に徹したものの、敵の猛攻に押されて後退を余儀なくされます。

臨時軍政府は、南部での大勝利に意気が揚がる精鋭部隊を北部に転進させると、この内戦に決着をつける一大作戦を立案しました。精鋭部隊を海岸伝いに進撃させ、一気に首都ベルリンを攻略しようというのです。

海岸沿いは平地が多く、進撃に有利な地形です。加えて、海岸付近の戦線を守る敵部隊の数はわずか。勝利は確実でした。12月7日、ついにベルリン攻略作戦が発動されます。この作戦が成功すれば戦争はクリスマスまでに終わるでしょう。

案の定、敵の戦線はあっさり崩壊しました。精鋭部隊は抵抗らしい抵抗を受けないまま沿岸の諸都市を解放。猛スピードで進撃を続けると、作戦開始からわずか1週間で川を挟んだベルリンの対岸に到達します。

ところが、ベルリンを目前にして部隊の進撃がぴたりと止まりました。続々と現れる敵の増援を前に、ベルリンに入る橋がどうしても渡れないのです。ベルリンを守る敵軍はこれまで相手にしてきた新兵ではなく、精鋭揃いでした。その上、都市を守る敵への攻撃や、川を越えての攻撃には大きなペナルティがかかります。

一方その頃、全面攻勢を続けるヒトラー軍は臨時軍政府の最終防衛ラインを突破。仮の首都であるフランクフルトに迫りました。くしくもクリスマス・イブのことです。クリスマスまでに戦争を終わらせようと考えたのは敵も同じでした。

年が明けて1937年。フランクフルトを守るのは武器弾薬の尽きた新兵だけでした。しかし、敵がそれ以上攻撃を仕掛けてくることはなく、ヒトラー軍の全面攻勢は唐突に終わりました。おそらく、ベルリンを守るために転進命令が出されたのでしょう。

その頃、ベルリンを守る敵は増える一方でした。これ以上の力押しは無意味と悟った臨時軍政府は精鋭部隊に攻撃停止を命じ、事態を打開するために作戦を練り直します。こうして、内戦は数ヶ月間にわたり膠着状態が続くことになりました。

新たな作戦とは、敵戦線の中央を斜めに突破し、フランクフルトに迫る敵部隊を一網打尽にするというものでした。初戦の勝利を再現するのです。この作戦が成功すれば仮首都を危機から救えるだけでなく、敵の大部分を無力化できます。

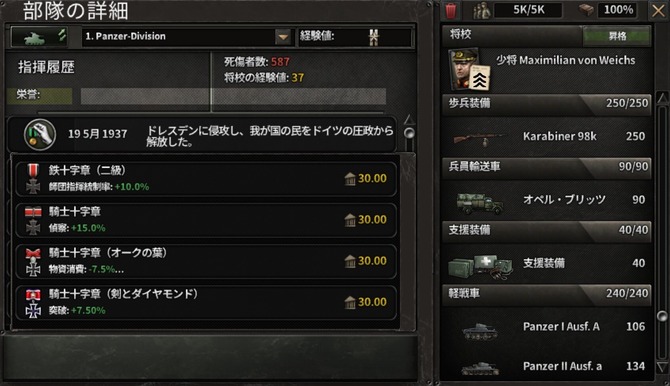

作戦開始に先立ち、数少ない工場をやりくりして生産した虎の子の野戦砲を部隊に配備しました。本作には兵器の生産ラインを管理したり、師団編成を編集する要素もあります。

準備に十分な時間を費やし、いよいよ3月に作戦開始です。精鋭部隊は再び戦線を突破すると、敵部隊の包囲に成功。包囲された敵はたちまち補給不足に陥り、戦闘能力を失いました。後続の新兵に包囲を任せ、精鋭部隊はそのままベルリンを目指して進撃を続けます。

この頃になると、敵軍に物資の不足が目立ち始めました。武器弾薬の欠乏に悩むヒトラー軍は十分に戦うことができないまま後退を続け、5月にはついにベルリンが解放されます。

ヒトラーはベルリンの防空壕の中で遺体となって発見されました。なおも残党が抵抗を続けましたが、6月には全面降伏。ドイツ内戦は開始から10ヶ月あまりで終結しました。

繰り返された悲劇

内戦に勝利を収め、ヒトラーを打倒しましたが、ドイツに民主主義を取り戻すにはもうひと仕事必要です。現在は軍部が政権を握っているので、これを民主化しましょう。そのためには国家方針の民主主義ルートを進め、民主主義政党の支持率を40%以上にする必要があります。まずは、捕縛したナチス指導部を極刑に処す一方、ファシズムを取り締まる命令を出しました。

国防軍の再建も急務です。内戦の終結と同時に新兵部隊が解散したので、代わりの部隊を訓練しなければなりません。内戦で功績のあった部隊には勲章を授与しました。これは最新DLCの新機能です。

7月、復興中のベルリンでオリンピックが開催されました。解放からわずか2ヶ月で準備が間に合ったのかは定かでありませんが、ドイツの新政権にとってこの大会はドイツ統一の象徴となりました。同月、北京郊外で盧溝橋事件が発生。日中戦争が始まり、少しづつ第二次世界大戦の足音が近づいて来ます。

その後も自由選挙を復活させたり、民主主義の支持者を政治顧問に起用したりして、ようやく支持率40%の条件を達成。ドイツ内戦終結から1年後の1938年6月、ドイツ国防軍と民主主義者の妥協が成立し、アデナウアーを首相とする新生ドイツが誕生しました。国名がドイツ臨時軍政府からドイツに、国旗も現在のドイツ国旗に変わります。ついにドイツに民主主義が復活したのです。

今回のプレイ目標は達成しましたが、この後の歴史がどう変わったのか、もう少し眺めて行きましょう。

1939年は平和な年でした。史実ではこの年、ドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まります。しかし、極東で日中戦争が続いていることを除けば世界は平穏そのもの。国際緊張も10%しかありません。

本作には「国際緊張」というパラメーターがあり、宣戦布告やイベントで増加します。この値が低いと世界は平和で、民主主義国は外交や戦争に大きな制約を受けます。民主主義国は国際緊張が高まるまで戦争につながる行動を起こせないルールなのです。

1940年5月、ソビエト連邦がフィンランドに侵攻。この「春戦争」は痛み分けで終わったものの、侵攻を止められなかった国際連盟はその限界を露呈しました。国際緊張が高まる中、ドイツは来たるべき第二次世界大戦に備えて自国を守る準備を進めます。

この年の大晦日、ソビエト連邦がポーランドに侵攻。ポーランドが征服されれば次に狙われるのはドイツです。ドイツはソビエト連邦を指して「大いなる赤い脅威」と世界に警告しました。これに対し、ソビエト連邦は「大規模な軍事演習」を行うと発表。非難の応酬に国際緊張は急激に高まっていきます。

翌1941年5月、日本がアメリカに宣戦布告しました。史実より7ヶ月早い太平洋戦争の始まりです。

7月、日本はアメリカに続いて、イギリス、フランス、オランダにも宣戦布告。さらに、イタリアが日本側で参戦し、太平洋戦争は第二次世界大戦に発展しました。同月、ポーランドがソビエト連邦に降伏。ポーランドに社会主義政権が成立します。

史実では日本、イタリアと同じ側で第二次世界大戦を戦ったドイツですが、今回は民主主義を掲げているため参戦しません。連合国側で参戦することも考えましたが、ソビエト連邦の脅威が迫る中で国境を空けるわけにもいかず、ドイツは臨戦態勢のまま中立を守り続けました。

1942年は世界各地で熾烈な戦闘が繰り広げられました。北アフリカではイタリア軍と連合国軍が一進一退を続け、アフリカのイタリア軍はトブルク要塞で抵抗を続けたものの全滅。フィリピンや南太平洋では日本軍が連合国軍と決死の攻防戦の末、徐々に押し戻されていきました。その間にも、ソビエト連邦はバルト三国を次々と飲み込んでいきます。

1943年4月、本土上陸作戦の阻止に失敗した日本がアメリカに降伏。6月にはローマが陥落し、イタリアは内戦状態に陥ります。そのイタリアも8月に降伏し、第二次世界大戦は史実より2年早く終結しました。

ドイツは終戦まで中立を守り続け、史実のように東西に引き裂かれることはありませんでした。しかし、ドイツとポーランドの国境には「鉄のカーテン」が降り、世界は冷戦時代に突入していくのです。

「もしも、ヒトラーを内戦で第二次世界大戦の前に倒したら?」という「歴史のif」から始まった物語はここで終わります。

筆者が『Hearts of Iron IV』をプレイするのは久しぶりで、なかなか思うようにいかないこともありました。それでも、自分の手で世界の歴史を創り上げる体験は他のゲームにはない魅力でした。

本作をこれから始めてみようと思っている方、筆者のように久しぶりに遊んでみようと思っている方に、その魅力が少しでも伝われば幸いです。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください