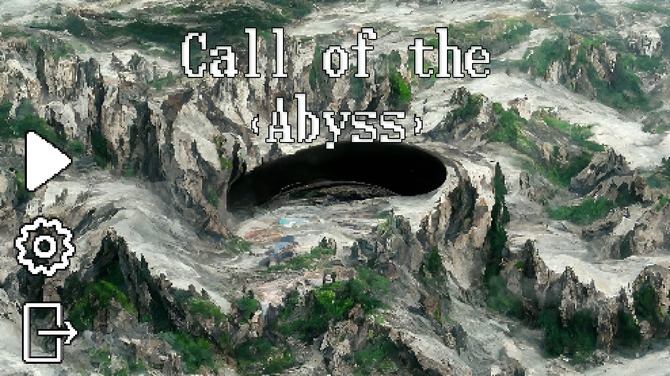

2ev1lは、ローグライクカードゲーム『Call of the Abyss』をPC(Steam)向けに2022年12月23日リリースしました。本作は「メイドインアビス」などの作品にインスパイアされた作品です。

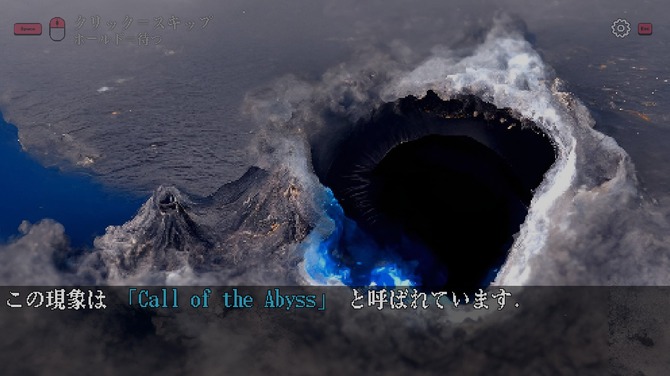

舞台となるのは近未来。犠牲を恐れぬ人類の科学の進歩の後に発生したカタストロフィの結果、謎の大穴“深淵”が現れた世界。大穴からは奇妙な怪物達が現れ、人々を脅かすことになりますが、やがて人類はその恐怖よりも深淵への好奇心が勝るようになっていきます。プレイヤーはそんな冒険者の一人となり、謎と怪物だらけの地下世界を探索していきます。

穴に棲む怪物たちに挑むため、プレイヤーも怪物のカードを集めて戦闘に挑みます。カードのコレクションや拠点のアップグレード、アイテムや特別な効果を持つアーティファクトなどの要素もあり、じっくりと楽しめる作品です。

本稿では、日本語にも対応している『Call of the Abyss』のプレイレポートをお届けしていきます。

助けはほぼ無し!深淵に挑むは大いなる好奇心

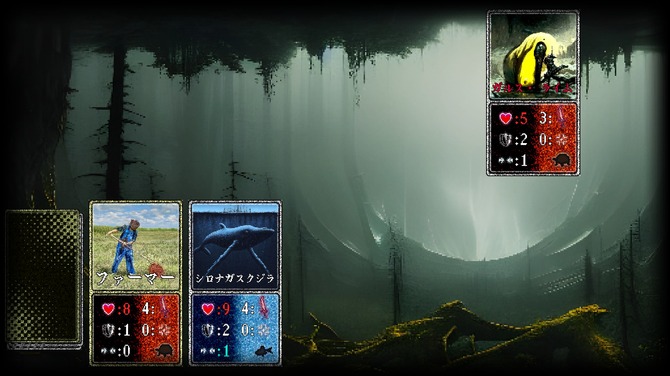

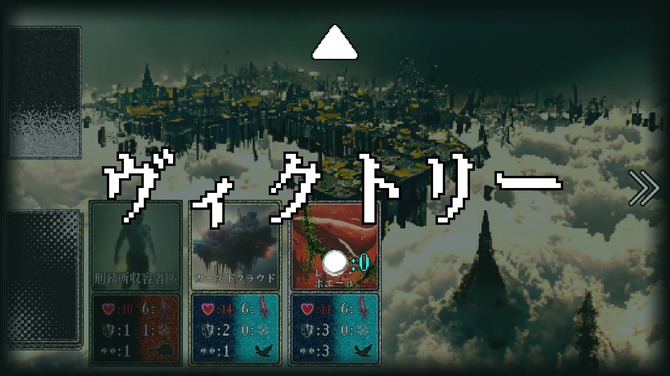

本作の目的は非常にシンプルで、手持ちのカードを強化しながらひたすらに深淵の奥を目指すというものです。深淵はいくつかの層に分かれていて、下に進むためにはマップ内の怪物をすべて倒さなければなりません。戦闘はターン制で、場に出ている敵のカードすべてを倒すことで勝利となります。

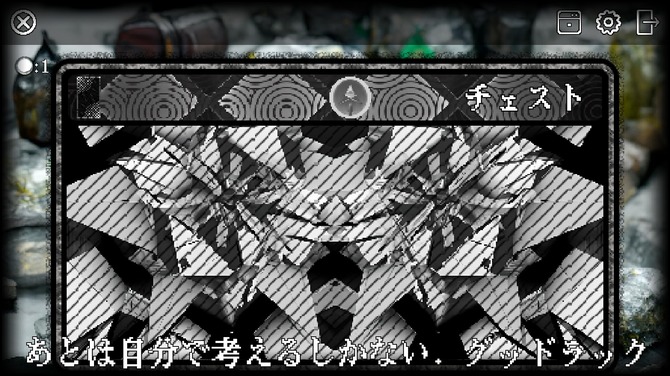

ゲーム開始時にはチュートリアルがあり、最初のカードである“ドッグ”を入手できます。他にも拠点でのカードの回復方法や深淵での戦闘のやり方、戦闘後の報酬獲得などいくつかの基本を学べますが、ここで教えてくれるのは本当に最低限なもの。

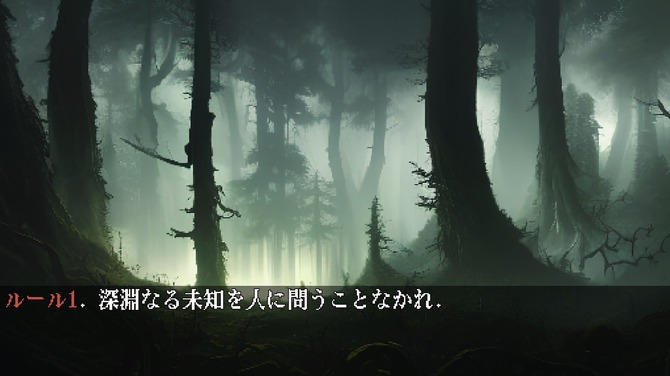

すぐに「あとは自分で考えるしかない」というメッセージが流れ、プレイヤーにすべてが委ねられるのです。深淵の謎はもちろん、ゲームの多くの要素を手探りで見つけなければならないのが本作の醍醐味のひとつと言えるでしょう。

生死を分けるのは拠点での入念な準備!

最序盤はとにかく深淵に潜り、怪物を倒しながらお金や財宝を稼ぐしかありません。本作ではマップ内に現れる怪物はほぼ固定のため、一度倒せたマスならば基本的に倒すのに苦労しません。ある程度戦い、手持ちカードに限界が来たら拠点に戻りましょう。

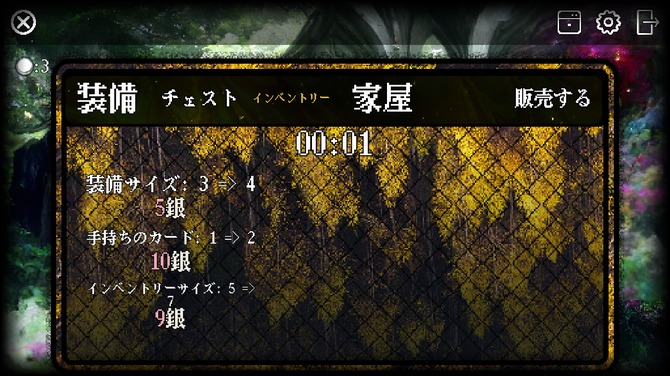

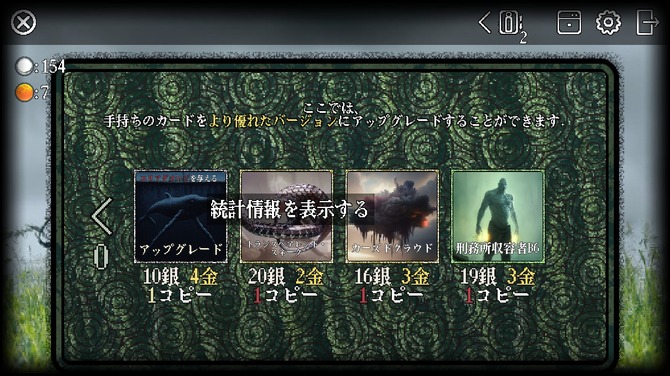

拠点にはいくつかの施設が用意されていて、ゲームの進行によって段階的に機能が解放されていきます。ショップでは新たなカードやアップグレードの購入ができるほか、中身がランダムなチェストで運試しすることも。また、物語が進めばカード強化やエレベーターなども登場します。

傷ついたカードは家で休ませることで体力の回復が可能です。体力回復には時間が必要で、カードの体力ごとに必要な時間が異なります。お金を使って時間を短縮することもできますが、まずはショップで回復できるカード数増加などのアップグレードを購入しましょう。

なお、本作はカード回復だけでなく、ショップの商品切り替えにも時間経過が必要です。時間はゲームウィンドウをアクティブにしなければ進まない仕様のため、PCで他の作業をしながら……といったプレイにはあまり向いていません。深淵の謎に正面から向き合えということですね。

生きるためのデッキ構築を考えよう

本作では探索開始ごとに怪物が復活するため、基本的にはすべてのマスで敵と繰り返し戦う必要があります。先述しましたが、マップ内に登場する怪物の構成はほとんど固定されているので、こちらのデッキを強化しない限り探索を進めることは不可能です。

カードを入手する方法は「ショップでの購入」「探索中の財宝」が基本。カードには「体力」「攻撃力」「防御力」の基本ステータスのほか、3すくみになっている属性やカードごとの特殊能力が用意されています。また、本作で重要なのが「優先度」です。

優先度には攻撃と防衛の2種類があり、この数値が高いほど、自分や相手の行動順に影響を及ぼします。ゲームを進めて複数カードを出せるようになった際には、この優先度を意識しなければなりません。強力なアタッカーを守るために防御力と優先度の高いユニットを用意したり、といった感じですね。

戦いを有利に進めるためには強力なカードを入手することはもちろんですが、一度の探索に持っていけるカード数を増やすことも重要。何度も深淵に挑んでお金を稼ぎ、地道にカードの購入やアップグレードを進めていくことが何より重要なのです。

深淵からの“上昇”はもちろんペナルティあり!

「メイドインアビス」などの作品にインスパイアされている本作。当然の話ですが、未知の世界である深淵の探索には多くの危険が待ち受けています。冒険では“アーティファクト”もありますが、こちらも決して安全なものばかりではありません。

何より気を付けなければならないのは怪物との戦いですが、探索から生還するためには深淵にかけられた呪いを意識しなければなりません。プレイヤーは深淵を登るために“ペナルティ”を受ける必要があり、下層に進めば進むほどその効果は大きくなっていきます。

帰り道のマスではモンスターが復活している可能性もあり、状況によってはペナルティを受けてボロボロの状態のカードで戦うことになるでしょう。すべてのカードを失うと死んでしまい、そこまで獲得した報酬のほとんどすべてが失われてしまいます。

探索中は戦闘以外にイベントが起きるコマが用意されていることも。運が良ければ大量の財宝を得ることもありますが、多くの場合はトラップが待ち受けているので、自身の状況に合わせた判断をすることが重要です。体感的にはダメージを食らう方が多いので、帰還中でゴールが見えている状態なら無茶をするくらいが正解かもしれません。

なお、アップグレードには「死んだときの報酬アップ」と言う項目もあります。もちろん生還するのが最適解であるのですが、ある程度リスクを覚悟して突き進む冒険者向きのアップグレードかも知れません。深淵の探索では判断を一手誤るだけで死に直結するので、その死とどう向き合うかも大切な要素です。

ここまで紹介してきた『Call of the Abyss』。比較的シンプルなゲームルールなのですが、ペナルティを含む緊張感のある探索や豊富なアップグレード要素など、遊べば遊ぶほどに謎だらけの世界が広がっていく感覚をたっぷり味わえます。突然世界に放り出されるチュートリアルなど、あえてプレイヤーに“不親切”を与えるのも世界観を伝えるために大切なエッセンスなのだと思います。

とは言っても、あまりにも唐突なスタートに少し面食らう人もいるかもしれません。大抵は書いてあることを紐解けばわかるのですが、カード合成に必要なコピーは「持っているカードのことではない」というヒントを一応ここに記しておきます。

ショップや回復の時間制限など、少しゲームのテンポを悪くしている部分はあるものの、ゲームプレイは快適。敵の配置がほぼ固定なことも「いかに前回の反省を活かしてより安全に突破するか」という、パズルのような戦略を楽しめる要素として機能しています。

『Call of the Abyss』はPC(Steam)向けに配信中。価格は580円です。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください