3月27日、ウォーゲーミングが新作メカPvPvEシューター『Steel Hunters』のメディア向け体験会を行いました。

ウォーゲーミングはキプロスに本社を置くスタジオで『World of Tanks』『World of Warships』などのヒット作があります。

硬派なウォーシミュレーションを作っていた彼らが初めて挑戦するSFシューターは、スタイリッシュさと重厚さを兼ね揃えた作品でした。では、レポートをどうぞ。

キプロスの老舗スタジオの新たな挑戦……群雄割拠のSFシューターに殴り込みだ

登壇してくれたのは、ウォーゲーミングのマーケティング担当であるローラン・ラルティジアン氏と、コミュニティ担当のルーク・ニコルズ氏です。

まずは本作の概要が語られます。

本作『Steel Hunters』はバトルロイヤルやエクストラクション(脱出)要素を盛り込んだマルチプレイヤーシューターです。開発・販売ともにウォーゲーミング社内で行っており、初めてUnreal Engine 5を使用しました。

早期アクセスは4月2日から。フルリリースは年内を目標としています。先にPC(SteamとWargaming.net Game Center)でリリースし、その後に家庭用で販売予定。本作ももちろん基本プレイ無料です。

続いて、ゲームプレイについて。

基本はバトルロイヤル×エクストラクションですが、独自のフローもあります。それが「デュアル・シンビオシス・システム」です。か、かっこいい……!

具体的に何なのかというと、本作は2人1組で参加するゲームであり、味方との連携が必要不可欠である……ということです。

ウォーゲーミングは「反射神経より戦術性」というテーマを掲げており、精密なエイムよりも戦術や戦略によって優位に立てるように作られていまして、本作もそれが守られていました。よほどうまく立ち回らない限り、2vs1を覆せるようにはできておらず、相棒と密な連携をとることが求められるのだとか。

未知なる物質スターフォールを奪い合え……企業間戦争が繰り広げられるハードな世界観

ストーリーは以下の通りです。

2067年、メーデーオメガという事件が起き、流星群が地球に堕ち、スターフォールという物質が蔓延します。

この物質は人類にあらゆる恩恵をもたらした一方で放射性物質でもあるので、地球環境に甚大な被害も与えてしまいました。

しかし、スターフォールを浴びた一部の人は「プロミス」という存在になり、ロボットに意識を移せることが判明。この能力に目をつけた企業が次々に実験を行い、地球上ではスターフォールの奪い合いが始まりました……。この奪い合いを、ゲームとして体験するという建付けです。

なお、これらのストーリーは公式で動画形式で語られており、今後も定期的に更新されていく予定なので、気になる方はゲームプレイと並行してチェックしてみてください(日本語は自動翻訳のみなのがちょっと残念ですが……!)

開発初期は宇宙での戦いも想定されていましたが、メカの大きさを表現するため、等身大の建物が出せる地球に的を絞ったとのこと。また、パイロットが搭乗するベタな設定も考えましたが、コクピットを描かなければいけないことや、そもそもゲーム中はメカ自体を眺めるのがほとんどになるだろうことが予想できた……などの理由で「人間がメカに意識を移す」というユニークな設定に至ったそうです。

スマートなスナイパーから、クマみたいなタンクまで……個性豊かな7体のメカたち

ここで早期アクセス開始時に操縦できる 7体のメカが紹介されました。

一体目は「Razorside」。人型のメカで、見た目通りオールラウンダーな性能をしています。瞬時に防御力を強化したり、前方にグレネードを投げたりと、誰でもすぐに使える感じの、主人公格のキャラクターでした。

二体目は「Ursus」。

クマのような見た目のメカで、装甲がとても厚いです。ホーミングロケットを撃ったり、氷の鎧をまとったりします。タンクとしての運用が望ましいでしょう。

三体目は「Fenris」。

オオカミのような見た目のメカで、機敏に動き回れるフランカータイプです。無敵状態で短距離を駆けたり、プラズマ球を吐いたりします。

四体目は「Heartbreaker」。

スマートな見た目の人型メカで、スナイパーです。遠距離では絶大な信頼感があります。短時間姿を消したり、ソナーパルスで敵の位置をマーキングしたりと、狙撃手らしいスキル構成です。

五体目は「Prophet」。

こちらも人型ですが、マスクをかけている顔を隠しているような、謎めいた風貌をしています(メカなのに!)ドローンを召喚したり、絨毯爆撃をしたりと、幅広い活躍ができます。

六体目は「Trenchwalker」。

衛生兵であり、唯一相棒を回復できるスキルを持っています。ハンドキャノンでHPを吸い取ったり、味方を回復しながら敵を攻撃するグレネードを投げたりできます。

七体目は「Weaver」。

蜘蛛の見た目をしたメカです。そこそこ防御力があるので、サブタンクとして運用できそうでした。自分たちだけは弾が当たらないようにする壁を展開したり、ミニガンを乱射したりします。

早期アクセス中は課金なし! 今後のロードマップやゲームルールなど

そして、早期アクセス時に遊べるゲームモードも紹介してくれました。「ラストスタンド」という名前のPvPvEモードで、6組12人で戦います。

プレイヤーは6つの投下地点から1つにランダムに落とされます。すぐ目の前にはAI制御のドローンが浮かんでおり、何匹か倒していくことで、アーマーやアイテムがドロップ。メカを強化することが可能になります。このあたりはMOBAのシステムに近いですね。

次第に「特定のドローンを破壊せよ」といったような目標が表示されるので、必然的にプレイヤーたちが目標地点に集まってきます。そこで戦闘が発生し、勝った方は報酬を手にして、負けた方は脱落するという形です。

いずれかのプレイヤーが脱出地点を守りきって脱出するか、他の全プレイヤーを倒すと勝利となります。

バトルロイヤル的なルールでもありますが、開発者いわくエリア収縮はプレイヤーに強制している印象を与えるため、あくまで報酬を目当てに戦闘が発生するシステムにこだわったとのことです。

また、早期アクセス中は課金要素を一切入れないという、かなり大胆な決断が下されました。多くのユーザーにゲームのコアを楽しんでもらうことが目的であり、もちろん獲得したアイテムや進行状況も正式リリース時に引き継げるとのこと。そのため、早期アクセスの期間自体は極力短くする予定だそうです。

そして、エクストラクションシューターによくあるワイプ(全プレイヤーの持ち物や進行状況をリセットすること)は行わず、マッチメイキングを細かく行うことで公平なゲームを作っていくという方針でした。

4月はシーズン0と題してアーリーアクセスが始まり、5月は新キャラクターが一体登場するシーズン1が始まります。

各シーズンは3ヶ月単位で、一体は新キャラクターを出す予定とのこと。新しいモードも予定し、Xboxコントローラー以外のコントローラーサポートも進めたいと、多くのことを約束してくれました。ちなみに、コントローラーのエイムアシストはほんの少しだけかかるようです。さらにランクマッチについても、正式リリース後に実装予定としています。

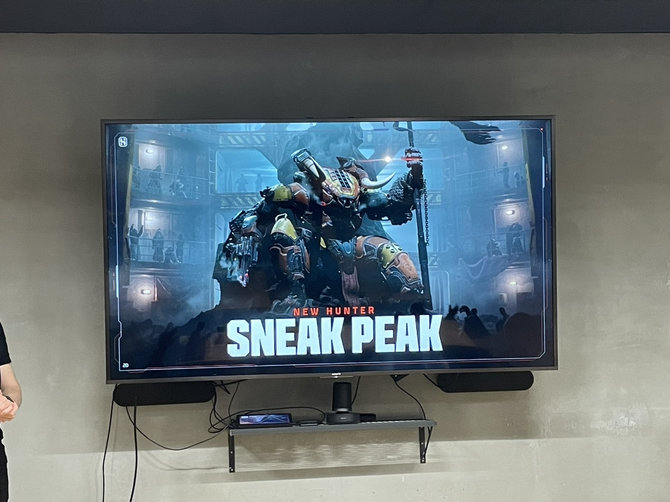

そしてそして最後に、新キャラクターのチラ見せもしてくれました!詳細は秘密ですが、攻撃的なデザインで、近づかれたらヤバい!という性能をしているようです。

信じられるのはたった一人の味方だけ! デュオならではのエクストラクションシューターを試遊

さて、ここからは開発者(ルーク氏)の実機プレイを見つつ、筆者もゲームを遊ばせていただきました。

ルーク氏はコントローラーを使用し、Weaverでプレイ。AI戦を見せてくれました。

まずは定石通りにドローンを破壊し、アイテムを集めていきます。そして目標に向かっていくと、案の定他プレイヤー(試遊ではAI)と接敵。交戦へ。

Weaverは目の前にシールドを展開できるので、平地の撃ち合いはなかなか強いです。シールドが割られたら物陰に隠れ、またシールドを展開して射撃……これは相手にしたくない硬さですね。

ゲーム後半にはもうひとつのスキルであるミニガンが火を噴きました。建物がダイナミックに壊れていくところも本作の特徴です。壊れる建物と壊れない岩場が、一目見ればすぐわかるのもグッドポイントでしたね。

そのまま脱出ポイントを見事に奪い、勝利。たしかにエイムよりもスキルの使い方や立ち回りが重要そうです。

ということで、筆者もプレイしてみました。

筆者はオールラウンダーのRazorsideを選択。簡単なチュートリアルを済ませ、いざ出陣。見様見真似でドローンを倒し、自分のメカを強化していきます。ここまでは同じ……。

ですが、筆者が見ていないあいだに相棒のメカが敵チームに殴り込みに行き、集中砲火を受けて破壊されてしまいました。お、おい、何やってんだー!

一人きりで十字砲火状態の戦場に投げ出され、岩場に隠れてやり過ごそうとします。とはいえ、敵AIが見逃してくれるはずもなく、背後から撃たれてあえなくダウン。2人1組で息を合わせて戦う重要性がよくわかりました……。

長引いても1試合が12分程度で終わる気軽さも素晴らしいです。

シンプルなFPS体験と、かっこいいメカが織り成すオーソドックスなゲーム体験でありながら、短時間で終わる気軽さや、デュオプレイという珍しさが目を惹きました。

早期アクセスが始まったら、すべてのメカに乗り込んで、お気に入りを見つけてみようと思います!

『Steel Hunters』は4月2日、PC(Steam/Wargaming.net Game Center)で配信予定です。