ゲームの発売情報を調べていると、しばしば目にする「早期アクセス」「先行アクセス」「アドバンスドアクセス」といった言葉。これらの言葉は一体どのような形で使い分けられているのでしょうか。本記事では、それぞれの言葉について具体的な使用例を交えつつ調査していきます。

「早期アクセス(アーリーアクセス)」

まずは「早期アクセス(アーリーアクセス)」から。現在、「早期アクセス」という言葉を一番目にすることが多い場所はやはりSteamではないでしょうか。Steamにおける「早期アクセス(アーリーアクセス)」は、「開発途中にあるゲームを販売/購入可能にするためのシステム」として2013年に開始されました。

これにより、大規模なクローズドテストを行えないインディーデベロッパーであっても、開発途中の作品だと理解して購入したプレイヤーからのフィードバックを受けながら、正式リリースに向けてゲームをより洗練させていくことが可能に。なお、アルファ版として販売を開始した『マインクラフト』がこのような仕組みの先駆けであるとの見方もあります。

Steam外でも「早期アクセス」という言葉が、開発途中にある作品を公開するという意味で用いられることは多く、例えばEpic Gamesストアでも同様の制度が「早期アクセス」として運用されていることを確認できます。

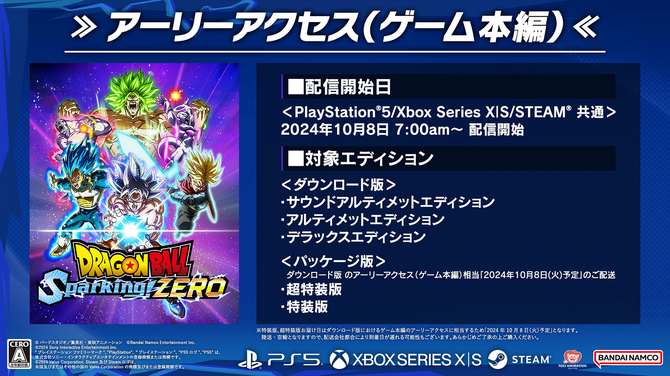

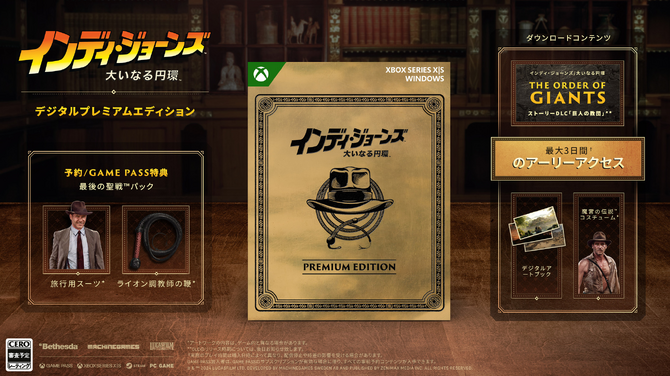

一方で、ゲームメーカー側からのアナウンスでは、「早期アクセス」の英訳に当たる「アーリーアクセス」が、特に近年、別の意味で用いられてきています。直近では『ドラゴンボール Sparking! ZERO』や『餓狼伝説 City of the Wolves』、『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』の公式サイト等で、「アーリーアクセス」を「発売日の数日前からその作品をプレイできるようになる」という意味で用いるケースを確認できます。

このように「早期アクセス(アーリーアクセス)」という言葉は大きく分けて2つの意味で用いられています。

「先行アクセス」

「先行アクセス」という言葉は、前述の「アーリーアクセス」のSteam外での用例と同じく、「発売日の数日前からその作品をプレイできるようになる」という意味で用いられることが多め。リメイク版の『SILENT HILL 2』などで用例を確認することができます。

なお「先行アクセス」とよく似た言葉として「先行プレイ」も存在しますが、こちらはゲームメディアや実況者向けに発売よりも前にプレイ機会が提供されることを指す用例が多いように感じています。

「アドバンスドアクセス」

最後に「アドバンスドアクセス」についてです。「アドバンスドアクセス」は主にSteam内でのみ用いられている用語であり、その歴史も比較的浅いため聞きなじみがないという方もいるのではないでしょうか。Steamサポートページを確認すると、「ゲームを予約購入したユーザーが正式リリース前にプレイできる機能」として説明されてます。

そして、正式リリース前のプレイ権を提供するかはエディション事に設定可能であるため、Steam外における「アーリーアクセス」や「先行アクセス」と意味に大きな違いはありません。

Steamには「開発途中にあるゲームを販売/購入可能にするためのシステム」として既に「早期アクセス(アーリーアクセス)」が用いられていたので、混同を防ぐためにSteam内における「発売日の数日前からその作品をプレイできるようになる」機能を指す言葉として新たに用意されたと考えられます。

Steamにおける「アドバンスドアクセス」のように混同を防ぐための試みは見られますが、使い分けが難しい状況が続いてるこれらの言葉。気になる作品で目にした際には、勘違いを防ぐためにどの意味で用いられているのかをきっちり確認しておきましょう。ユーザーからすると何らかの統一がなされるのが望ましいのでしょうが、果たして今後どうなっていくのでしょうか。