2023年1月21日、文化庁の推進する「メディア芸術連携基盤等整備推進事業分野別強化事業」の一環として、「ゲームアーカイブ推進連絡協議会カンファレンス:日本のゲームアーカイブの現在と未来」が開催されました。

「ゲームアーカイブおよびその利活用に関する展望を多くの方々と共有すること」を目的として開催されたカンファレンスでは、ゲームを後世に残すために活動している様々な組織・個人が活動を報告。

本カンファレンスで語られた“アーカイブ”は過去のみならず、現在/未来にも繋がる領域です。数々の発表では、開発者サイドのみならず「ゲーマーとしての在り方」にも触れられる内容が展開されました。ゲームプレイも保存対象となる“アーカイブ”にまつわる話は一読の価値ありです。

※本カンファレンスでは類似領域として漫画・アニメなどのアーカイブにおいての発表もありましたが、ゲームを主体とした本記事では割愛させていただきます。また、過去にアーカイブにおいてゲームの寄贈が問題となったことがあります。要らぬトラブルを避けるため、支援等を考えている方はガイドラインおよび事前連絡をお願いいたします。

関連リンク:ゲーム資料の寄贈に関するご案内 - 立命館大学ゲーム研究センター

◆100年後を視野に入れたアーカイブ。ゲーマーの活動も保存対象!

一番手で行われたNPO法人「ゲーム保存協会」ルドン・ジョゼフ氏による活動報告では、「アーカイブの重要性」が真っ先に挙げられました。

「アーカイブ」という言葉からは「過去の保存」が連想されがちですが、その一方で忘れられがちな「今の文化をアーカイブする」という側面を指摘し、ゲーマーへの意識変革を促します。アーカイブ活動は決して懐古的なモノではなく、今自分たちが遊んでいるゲームも保存対象となりえるものとして、100年先のゲーマーのために、“今のゲーム”を保存していきたいという理念が述べられました。

また、同団体の発表では「ライブラリー」などが印象的。一般向けの資料公開にとどまらず、研究者、権利者への資料公開・データ提供などが実施されます。これらの活用方法は多岐にわたるものとなるでしょうが、筆者が想像しただけでも「権利者へのバイナリーデータの提供」という一点をとっても「リメイクの際に実挙動を参照できる」といった活用法が思い浮かびます。

「ゲーム保存協会」は“博物館”ではなく、後世に続く研究のためのゲームライブラリーを目指しているとしています。少なくとも、「今自分が好きなゲーム」を後世に活かすためには、アーカイブ作業は必須と言えるでしょう。

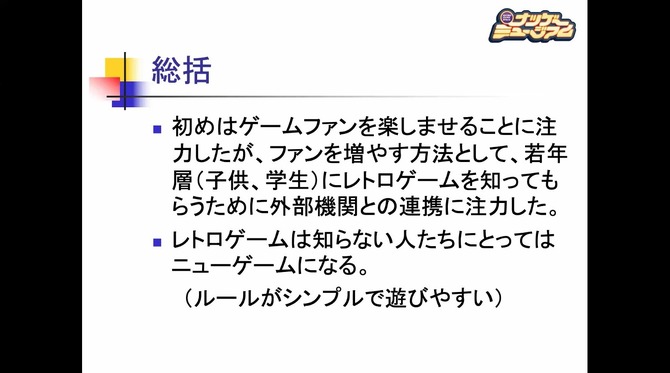

つづいて「ナツゲーミュージアム」徳田直人氏の発表では、同氏が運営する「ナツゲーミュージアム」の変遷を紹介。神田佐久間町て約9年間経営していた「ナツゲーミュージアム」閉館後、ゲーセンミカドとのコラボ店「ゲーセンミカド×ナツゲーミュージアムin白鳥会館(通称ナツゲーミカド)」に移り変わった経緯を説明していきました。

徳田直人氏は若い人間に関心を持ってもらわないと古いゲームが消えていくということを前提として、アーケードゲームの普及・保存を促進していくにあたっての危機感を抱いていると述べます。イベント開催なども交えて一般の方に「ナツゲー」を普及するといった方向性を目指しているようです。

「ナツゲーミュージアム」はNPO法人などとしての活動ではなく、あくまで商業ベースにのっとった“アーカイブ”であるというのも着目に値するでしょう。そういった側面も含め「ナツゲーミュージアム」は“当時の雰囲気”を包括しつつ、商業的にアーカイブしているとも言えます。プレイヤーがいてこその「ゲームセンター」を維持しているのです。

その一方で「日本PBMアーカイブス」中津宗一郎氏の活動は「ゲームプレイのアーカイブ」へ別軸から踏み込んでいるとも言えます。

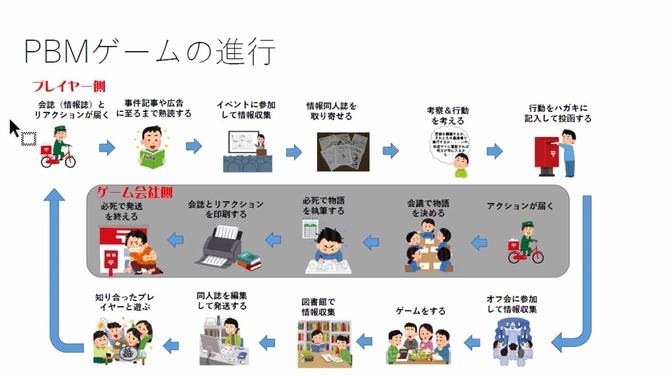

デジタルゲームを主体として遊んできた人間にはあまりなじみのないものかもしれない「PBM(Play-by-mail game)」。こちらの保存活動を行っているのが「日本PBMアーカイブス」。

『ネットゲーム90 蓬萊学園の冒険!』などに代表される、いわゆるメールゲーム群を、(その特性から必然ではありますが)当時のゲーマーたちのプレイごとアーカイブ化。「メールゲーム」と呼称されていますがインターネット上で展開されていたわけではなく、郵便物において展開されていたゲームとなります。

「ゲームプレイそのもの」がアーカイブされるべき資料となることは、可能性を広げればPBMのみならず現在のデジタルゲームなどでも「当時のプレイスタイル」が後世に資料たりえるのでは、と予感させてくれます。たとえば(アーカイブの難易度はさておき)MMORPGでのプレイヤーの行動なども後世に資料として残す価値のある“資料”となりえるのではないでしょうか。

「STAGE2」は団体ではなく、個人としての取り組みや国内外の事情などが議題に。「国内外のゲームアーカイブの射程」と題して展開されました。

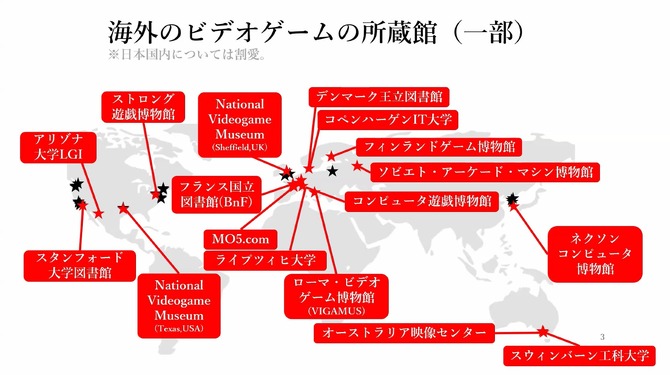

井上明人氏の「海外におけるゲームアーカイブの取り組み」においては日本の一歩先を行く、海外におけるゲームアーカイブの実情が。小出治都子氏が「ゲーム展示からみるアーカイブの課題と展望」では「ゲーム展覧会」そのものの研究レポートが展開されました。

「日本でのゲーム保存」というものは、それそのもので大きな意味を持ちえます。海外コレクターなどが日本のゲーム資料を国外で保存するということになれば、(良いことではあるものの)国内での参照もしづらく、さらには貴重な資料の散逸も危惧されます。

例を挙げるならば、1993年に開発されたセガの大型バーチャルライド・マシン「AS-1」。機体自体もさることながら、こちらはマイケル・ジャクソンなどがゲーム内映像に登場するといった価値のある逸品でしたが、データを紛失……。視聴・再現は絶望的かと思われていたところ、なぜかイギリスのフリーマーケットで発見されるという珍事に発展しました。

さすがに上記の例を取って「プレイヤーのアーカイブへの協力」などと言うつもりはありませんが、有志の協力・法的な整備などが整っていれば防げた事態であることは確かです。現在はNDL(国立国会図書館)への納本などが行われていますが、それ以前のレトロゲームはNDLに貯蔵されておらず、同時に国外への流出が懸念されているともカンファレンス内で触れられています。

その中で、松田特許事務所・松田真氏による「国内ゲームアーカイブと、合法的に取れそうな手筋」などは多くのゲーマーにとって関心が向く事柄である「孤児著作物(著作者が不明となった作品)」に関することを紹介。

法整備によってかつての名作を復刻しやすくなったという非常に面白い発表でしたが、独自に追加質問を行った結果……別記事としてお送りすることになりましたので、ここでは割愛します。

「ゲームアーカイブ」はゲーマーの関心があってこそ成立する?

「立命館大学ゲーム研究センター(RCGS)」の毛利仁美氏は、立命館大学のゲームアーカイブにおける取り組みを説明。同大学が、現物保存のみならず、ゲームプレイ中のデータなどまでも広くデータとしてアーカイブしていると紹介。

前段で紹介した様々な団体はもちろんながら、アカデミックな領域でゲームカルチャーを研究・アーカイブ行っているということは、普段、ゲーマーの目に留まらなくとも大きな意義があるでしょう。

さて、筆者は「カルチャー」が商業的な側面と学術的な側面が作用しあい進んでいくものと考えます。そんな中で、学問をサポートする側面を持つ図書館や博物館というのは、決して「読んでもらう/見てもらう」こと“のみ”を重要視せず、アーカイブ性を有します。

アーカイブというのも図書館/博物館が持つもうひとつの意義……「貸与」に関してはやや問題をはらむかもしれませんが、こと「アーカイブ」においては今後の日本ゲームカルチャーの存亡すら関わる内容でしょう。

ただ、一概にゲームと言ってもその在り方は様々。コンソール版としてリリースされているタイトルに比べ、MMORPG・ブラウザ/スマホゲームなどでは保存自体が困難という課題もあるはず……。しかしPBMのように、プレイヤーの協力ありきで初めて保存が叶うものも存在します。“普通のゲーマー”こそ、アーカイブという課題に目を向けるべきではないでしょうか。

今回のカンファレンスでは様々な団体が「アーカイブ」という目的に向けた発表を行いました。前述のようにゲームの在り方は様々。単体では為しえない保存作業も、相互連携的に行っていけば成立し得るはずです。

もし、独自でアーカイブの作成に従事している方がいらっしゃったら、ぜひ連携を取って動くことを検討してみてはどうでしょう。