EUROGAMER EXPO 2013 ディベロッパーセッションでピーター・モリニュー氏(Peter Molyneux)が昨年に引き続き登壇、氏の設立した22cansスタジオから、ゲームデザイナーであるJack Attridge氏を引き連れて、現在開発中の『Godus』デモプレイ実演と、God-Game(神ゲーではなく、ポピュラスのような神視点ゲーム)を何故作り続けているのか、多くの脱線と笑いを交えつつ自身のGod-Game哲学について語りました。

「皆さん、私は私の仕事が好きです。ゲームデザイナーであることが好きです。ゲームを遊ぶのが好きです。そしてその為に一生懸命働くことが好きなのです」そんな言葉から始まった氏のキャリア紹介。スライドにデビュー作から最新作まで彼の作品が並んで行きます。

最初の作品が『ポピュラス』、続いて『パワーモンガー』、『シンジケート』、『テーマパーク』そして『ブラック&ホワイト』、さらには『フェイブル』シリーズまで。歴史的な傑作からRPGの名作シリーズと多くのタイトルが挙げられるごとに拍手と歓声が。

「何故私がマイクロソフトを離れ、22cansに参加するに至ったか?先ずそこから始めましょう。今、この世界にはクレイジーな程のテクノロジーが溢れています。例えばマルチデバイス。私は私の作ったゲームを至るところで遊びたいのです。PCで、コンソールで、携帯ゲーム機で、スマートフォンで、タブレットで、Google Glassで、そして究極的には脳インプラントで!」

氏は自分の作ったゲームの中に常に埋没していたいのだと言います。いつでも24時間自分のゲームと繋がっていて、そしてそのゲームは他のプレイヤー達とも繋がっている、究極的にはこの世界全体を一つに繋げるのが今現在の目標なのだそう。そう、それを実現する為には当然一企業にいては不可能と言う訳です。

「では何故、私はGod-Gameに拘り、作り続けているのか? まず、私のキャリアはGod-Gameで始まりました。そして私はあの小さな世界が好きなのです。何よりアイデアが素晴らしい。あの小さな小さな世界、あの世界には人々が存在し、生活がある。そしてその小さな人々は私を好きなんだよ!愛されるのがたまらない!私はゲーマーとしてゲームの中の小さな人々に好かれるのが大好きなんだ。」

何だかレトリックのようにも聞こえますがご本人は至って真面目。要約すると、ご自身が制作されたゲームの、ご自身のプレイで育った世界で、その世界住まう小さな人々がプレイヤーであるモリニュー氏を愛するさま、そしてその小さな人々を愛でるのがたまらなく好き、と言うことなのでしょうか。成る程そう言うことでしたら分かります。それこそGod-Game(神視点ゲーム)の醍醐味です。ところが、最近はGod-Gameの紛い物が増えてきた、と。それっぽいと言うだけでGod-Gameを名乗る。その状況にはとても腹が立つ。「その中には私を愛する小さな人々が存在しないじゃないか!」と。そこでモリニュー氏、自身の使命としてGod-Gameと言うジャンルを再定義し設計思想から練り直しを図られたのだとか。

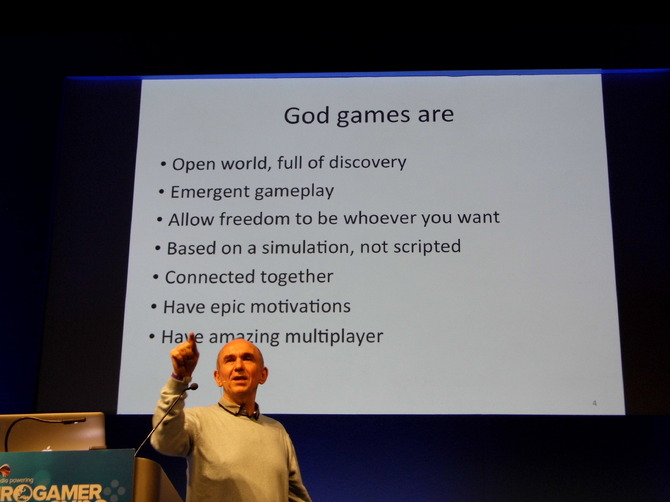

■ 氏の提唱する新たなGod-Gameの条件とは?

- ・発見要素を満載したオープンワールドであること

・リアルタイムのゲームであること

・(善悪スタイルの境なく)自由なスタイルで遊べること

・スクリプトベースでなく、シミュレーションベースであること

・人々を繋げるものであること

・プレイに壮大な動機があること

・素晴らしいマルチプレイヤーモードを備えること

と7つの題目を提示した。これはまさに乱造されるGod-Gameもどき群に対して本家本元の作者からの"おふれ”を発っしたようにも見える。乱造され大枠が揺らいでいくGod-Gameと言うジャンルに、創造主からの新たな法を発令したと言う趣き。そしてGod-Gameかくあるべしの7つの題目を全て新作に骨子として設計に盛り込んだのが今現在製作中の『Godus』になると言うことです。

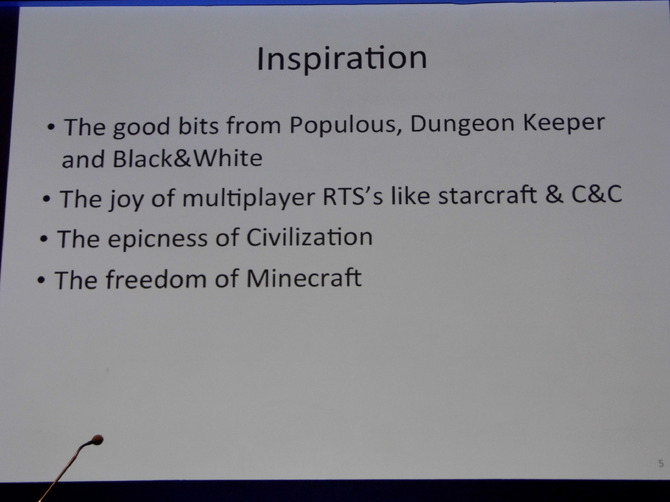

その上で、モリニュー氏の過去の作品を煮詰め、それぞれの長所を『Godus』の設計に盛り込んでいるそう。例えば『ポピュラス』からはインターフェイスや地形を弄れるシステムを、『ダンジョンキーパー』からは熱い対人戦のシステムを、『ブラック&ホワイト』からはオープンワールドベースのシミュレーション要素を、また自身のゲームだけに留まらず『Minecraft』からは自由さ、『Starcraft』からはマルチプレイの楽しさをといった具合。

モリニュー氏ほどの大ゲームデザイナーでありながら他者の成功を認め取り入れるべき物は取り入れる、新しい作品を作るに当たって世に受け入れられている要素は素直に、且つ貪欲に取り込んで行こうと言うことでした。

成る程、世の中を一つに繋げる為に没頭できる新たなゲームを作る、そして揺らぎつつあるGod-Gameと言うジャンルの中に、創造主たる立場から規範となる作品を打ち立てる、それらが『Godus』開発の理由であり原動力と言うことですか。まさにGod-Game製作のキャリア集大成的な作品になる本作、『Godus』はSteamにてEarly Access配布が9月13日より開始されています。対応プラットフォームはPCとMACで、価格は$19.99。

God-Gameの新しい規範になるやもしれない本作、ご興味のある方は是非試されてみてはいかがでしょうか?

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください